美味しいものを食べた時、思わず「うまい!」と声に出してしまうことはありませんか。実はこの「うまい」という言葉、日本全国には地域ごとに特色あふれる方言が存在します。北海道の力強い響きから、沖縄のやわらかな表現まで、そのバリエーションは驚くほど豊かです。

この記事では、そんな「うまい」にまつわる方言を、北から南まで徹底的にご紹介します。単に言葉を羅列するだけでなく、それぞれの言葉が持つニュアンスや文化的背景にも触れていきますので、きっと新しい発見があるはずです。この記事を読み終わる頃には、あなたも旅先で、あるいは地元の友達との会話で、粋な方言を使ってみたくなるかもしれません。さあ、一緒に「うまい」を巡る言葉の旅に出かけましょう。

「うまい」を表す全国の方言とその多様性

標準語の「うまい」や「おいしい」という言葉は、日本全国で通じますが、それぞれの土地には、その地域ならではの歴史や文化を反映した「うまい」の表現があります。 方言における「うまい」は、単に味の良し悪しを伝えるだけでなく、言葉の響きやイントネーションによって、感動の度合いや親しみを表現する豊かなコミュニケーションツールとなっています。これから、北は北海道から南は沖縄まで、地域ごとにどのような「うまい」という方言が使われているのか、その一部を詳しく見ていきましょう。

北海道・東北地方の「うまい」

北国ならではの寒さや豊かな自然環境は、食文化だけでなく言葉にも独特の力強さや温かみを与えています。北海道や東北地方で使われる「うまい」の方言には、厳しい冬を乗り越える人々の生活感がにじみ出ているような、味わい深い表現が多く見られます。厳しい寒さの中でいただく温かい料理のありがたみが、短いながらも心のこもった言葉に凝縮されているのかもしれません。

北海道では「なまらうまい」という表現がよく知られています。 「なまら」は「とても」や「すごく」を意味する方言で、「なまらうまい」は最上級の美味しさを表現する際に使われます。 ジンギスカンや新鮮な海産物を食べた時の感動が、この一言に込められています。また、よりシンプルに「うめぇ」と言うこともあります。

東北地方では、「んめぇ」やそれに近い発音が多く聞かれます。 青森県の津軽地方では「めぇ」とさらに短くなったり、弘前では「んめぁ」と言ったりします。 岩手、秋田、山形でも「んめぁ」が使われるなど、東北の広い範囲で共通する表現です。 福島では「うんまい」という言い方が主流です。 これらの言葉は、素朴でストレートな表現ながら、食べた瞬間の純粋な感動を伝えてくれます。特に岩手県の沿岸部では「くるみ味がする」というユニークな表現もあり、これはくるみのように味わい深いという意味で使われるそうです。

関東・甲信越地方の「うまい」

日本の首都圏を含む関東地方や、山々に囲まれた甲信越地方は、多くの人々が行き交うことから、方言も多様性に富んでいます。基本的には標準語の「おいしい」や「うまい」が広く使われていますが、地域によっては独特の言い回しやアクセントが今も残っています。特に、農村部や昔からのコミュニティが根付いている地域では、温かみのある方言が健在です。

関東地方では、標準語が主流ですが、地域によっては「うまい」が変化した言葉が使われています。例えば、栃木県では「うんめぇ」や「うんまい」という表現が聞かれます。 埼玉県では、より短く「んまい」と言うこともあります。 これらの表現は、東北地方の方言と似ており、言葉の連続性を感じさせます。

甲信越地方に目を向けると、長野県は広大な県土を持つため、地域によって方言に違いが見られます。 全県共通の「とてもおいしい」という特定の表現はないものの、「うまい」が変化した「ンメー(ウメー、ウンメー)」といった言葉が広く使われています。 新潟県では、長岡弁で「しょーしい」という言葉がありますが、これは「恥ずかしい」という意味で、「おいしい」とは異なります。 このように、隣接する県でも言葉の意味が全く異なる場合があるのが方言の面白いところです。

東海・北陸地方の「うまい」

日本の東西を結ぶ交通の要衝である東海地方と、日本海に面し独特の文化を育んできた北陸地方。これらの地域にも、「うまい」を表す特徴的な方言が存在します。特に東海地方、とりわけ名古屋を中心とするエリアでは、独特の言い回しが有名です。一方で、北陸地方は、関西地方からの影響を受けつつも、独自の言語文化を形成しています。

東海地方で最も有名な「うまい」の方言は、愛知県の「うみゃあ」でしょう。 さらに強調したい時には「うみゃーでかんわ」と言ったりします。これは「美味しすぎてたまらない」といったニュアンスを持つ表現です。 静岡県でも「うみゃ〜な」という似た表現が使われます。 三重県では「うまいにー」という親しみやすい言い方があります。

北陸地方では、富山県、石川県、福井県で共通して「んまい」という言葉が使われています。 石川県では、強調する際に「たっだんうめぇ」と言うこともあり、「たっだ」が「とても」を意味します。 このように、短い言葉の中にも、美味しさの度合いを表現する工夫が見られます。

関西地方の「うまい」方言

「お笑いの聖地」としても知られる関西地方では、会話全体がリズミカルで、方言も非常に豊かです。「うまい」という表現も例外ではなく、地域によって微妙なニュアンスの違いや、独特の言い回しが存在します。大阪、京都、兵庫など、それぞれの都市が持つ文化や歴史が、言葉にも色濃く反映されています。関西弁と一括りにされがちですが、細かく見ていくとその多様性に驚かされるでしょう。

大阪の「うまい」

食い倒れの街・大阪では、「うまい」の表現もストレートで感情豊かです。日常会話では「めっちゃうまい」や「ほんまうまいわ」といった、強調する言葉を伴って使われることが頻繁にあります。 「めっちゃ」は「とても」を意味する関西弁として全国的にも有名ですね。

また、大阪らしい表現として「どや、うまいやろ?」という、相手に同意を求めるような言い方もあります。 これは、自分が美味しいと思ったものを他人にも共感してほしいという、大阪人のコミュニケーション好きな気質が現れていると言えるかもしれません。ただ単に「うまい」と伝えるだけでなく、「うまいか、うまないか、自分で食べて確かめてみい」といった、相手を巻き込むような表現も、商人の街・大阪ならではの面白さです。 男性は「うまい」、女性は「おいしい」を使い分ける傾向もあるようです。

京都の「うまい」

古都・京都では、大阪とはまた違った、上品で奥ゆかしい表現が好まれる傾向にあります。もちろん、日常的には「おいしい」や「うまい」も使われますが、伝統的な京言葉では「おいしおす」や「ようおあじで(良いお味で)」といった、より丁寧で柔らかい言い方をします。

舞妓さんや芸妓さんが使うような場面では、このような言葉遣いが今でも残っています。また、京都では「飴ちゃん」のように食べ物に「ちゃん」や「さん」を付ける文化があり、食に対する親しみや愛情が感じられます。 美味しいものを食べた時の表現にも、そうした文化的な背景が反映され、直接的な「うまい」という言葉よりも、間接的で情緒のある言い回しが好まれることがあります。ただし、普段の会話では「おいしいんやで」のような親しみやすい表現も使われます。

兵庫・その他の関西地方の「うまい」

兵庫県は、神戸のような国際的な港町から、自然豊かな農村部まで多様な地域を含んでおり、言葉も地域によって少しずつ異なります。基本的には大阪や京都と共通の関西弁が話されていますが、神戸では少し洗練された、お洒落な言い回しが聞かれることもあります。和歌山県や三重県、滋賀県などでも、関西地方特有のアクセントや語尾とともに「んまい」や「うまい」が使われています。

例えば、和歌山県では「んまい」、三重県では「うまいにー」といった表現があります。 関西地方全体としては、「うまい」という言葉をベースにしながらも、「めっちゃ」「ほんまに」といった強調語や、「~やん」「~で」といった語尾を組み合わせることで、微妙な感情の機微を表現しています。同じ「うまい」でも、イントネーションや文脈によって、驚きや感動、納得など、さまざまな気持ちを伝えることができるのが関西弁の魅力です。

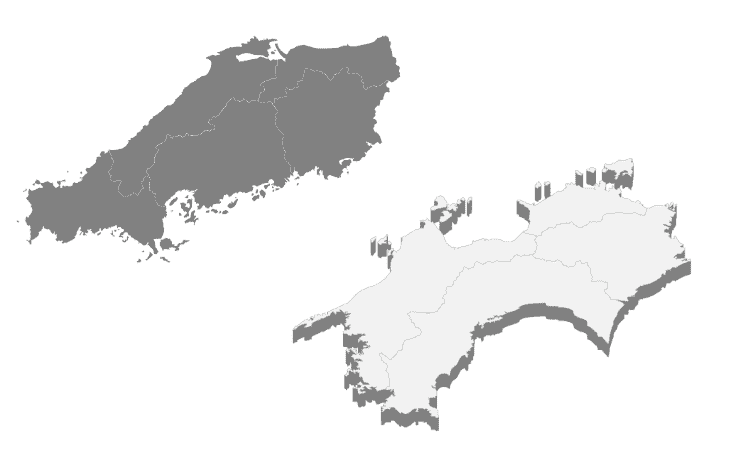

中国・四国地方の「うまい」方言

西日本の玄関口であり、山陽と山陰、そして瀬戸内海を挟んだ四国と、地理的にも変化に富んだ中国・四国地方。この地域の「うまい」という方言も、エリアごとに特色があります。広島弁のように力強い響きを持つ言葉から、島根や鳥取の少しのんびりとした言い方、四国の温暖な気候を思わせるような表現まで、バラエティ豊かです。

広島・岡山など山陽地方の「うまい」

山陽地方、特に広島県では「ぶちうまい」という表現が有名です。「ぶち」は「とても」「すごく」を意味する広島弁で、美味しさを力強く伝えたい時に使われます。 映画やドラマの影響で「~じゃけえ」という語尾が有名ですが、美味しいものを食べた時には「この料理、ぶちうまいじゃけえ、食べてみんさい(この料理、とても美味しいから、食べてみて)」といった形で使われます。

岡山県では「ぼっけぇうめぇ」という言い方があります。 「ぼっけぇ」も「すごい」や「とても」を意味する岡山弁で、感動の大きさを表現するのにぴったりな言葉です。これらの言葉は、ストレートで裏表のない、山陽地方の人々の気質を映しているかのようです。

島根・鳥取など山陰地方の「うまい」

日本海に面した山陰地方では、どこか穏やかで優しい響きを持つ方言が特徴です。島根県の出雲地方では「うまいがん」という表現が使われることがあります。 ここでの「~がん」は、「~じゃないか」「~だよ」といったニュアンスの終助詞で、相手に優しく同意を求めたり、念を押したりする際に使われます。

また、「うんまいな」という言い方もされ、素朴ながらも心からの美味しいという気持ちが伝わってきます。 鳥取県でも、基本的には標準語に近い「おいしい」が使われることが多いですが、語尾にその地方独特のイントネーションが加わることで、温かみのある表現になります。

香川・愛媛など四国の「うまい」

温暖な気候と豊かな自然に恵まれた四国地方。ここでも地域ごとに個性的な「うまい」の表現があります。高知県では、土佐弁の快活なイメージ通りに「うまいのぉ」や、シンプルに「んまい」といった言い方がされます。 徳島県でも「んまい」が使われます。

一方で、香川県や愛媛県では標準語の「おいしい」が比較的使われることが多いようです。 しかし、例えば愛媛では「おいしいがね」のように、語尾に方言ならではの特徴が現れます。四国の方言は、全体的に穏やかで親しみやすい響きが多く、美味しいものを食べた時の幸福感をほのぼのとした雰囲気で伝えてくれます。

九州・沖縄地方の「うまい」方言

日本の南西部に位置する九州と沖縄は、歴史的にも独自の文化を育んできた地域です。その影響は言葉にも色濃く表れており、「うまい」の表現も他の地域とは一線を画すユニークなものが多く存在します。力強さが特徴の九州の方言から、琉球王国の流れをくむ沖縄の独特な言葉まで、その魅力に迫ります。

福岡・佐賀など北部九州の「うまい」

九州の玄関口である福岡県では、博多弁で「うまかー」という表現が広く使われています。 この「~かー」という語尾は、感情を込めて伸ばすことで、感動の度合いを表現するのが特徴です。「このラーメン、ばりうまかー!(このラーメン、すごく美味しい!)」のように、「ばり(とても)」といった強調の副詞と一緒に使われることも多いです。

佐賀県や熊本県でも同様に「うまか」が使われます。 長崎県では少し音が変化して「んまか」となります。 これらの表現は、九州男児のイメージにも通じるような、竹を割ったようなストレートな感情表現と言えるかもしれません。短い言葉の中に、美味しさへの率直な感動が凝縮されています。

熊本・宮崎・鹿児島の「うまい」

九州の中でも南部に位置するこれらの県では、さらに個性的な方言が登場します。熊本県では北部九州と同様に「うまか」が使われますが、強調する言葉として「どんこん」という方言があり、「どんこんうまか!」で「すごく美味しい!」という意味になります。

宮崎県や鹿児島県では「んめ」という、東北地方と似た、しかし独自のイントネーションを持つ表現が使われます。 特に鹿児島弁(薩隅方言)では、「わっぜうまか」という言い方があります。 「わっぜ」は「すごい」や「とても」を意味し、力強い響きが特徴的です。 このように、九州内でも地域によって表現が異なり、その違いを知るのもまた一興です。

沖縄の「うまい」

かつて琉球王国として独自の文化を築いた沖縄では、「うまい」を「まーさん」と言います。 これは他のどの地域とも異なる、沖縄ならではの表現です。「とても美味しい」と言いたい時には「いっぺーまーさん」となります。「いっぺー」が「とても」という意味です。

「まーさん」という言葉の響きは、沖縄のゆったりとした時間や、人々の温かい人柄を表しているかのようです。沖縄料理のゴーヤーチャンプルーや沖縄そばを食べた際に、この「いっぺーまーさん!」という言葉を使えば、地元の人々との距離もぐっと縮まることでしょう。また、ジーマーミ(ピーナッツ)豆腐など、方言がそのまま料理名になっているものも多くあります。

食べ物以外にも使える!状況で変わる「うまい」方言

「うまい」という言葉は、食べ物の味を表現するだけでなく、「上手だ」「都合が良い」「素晴らしい」といった意味でも使われます。これは方言の世界でも同様で、状況に応じてさまざまな「うまい」の表現が使い分けられています。ここでは、食べ物以外の場面で使われる「うまい」に関連する方言や表現を見ていきましょう。これらの言葉を知ることで、方言の持つ表現の幅広さや奥深さをより感じられるはずです。

物事が順調に進んだ時の「うまい」

計画や作業が思い通りに進んだ時、標準語では「うまくいった」と言いますが、これも地域によってユニークな表現があります。例えば、西日本、特に関西地方では「うまいこといった」という言い方をよく耳にします。 これは「うまく」を「うまいこと」と表現するもので、物事がスムーズに運んだ際の満足感や安堵感を的確に表しています。

また、地域によっては、直接「うまい」という言葉を使わなくても、同様のニュアンスを伝える方言があります。例えば、広島弁の「ええあんばいじゃ」という言葉は、「良い具合だ」という意味で、物事がちょうど良い状態に進んでいることを示します。このように、その土地ならではの言葉が、状況の「うまさ」を巧みに表現しているのです。

技術や能力が優れている時の「うまい」

誰かの技術や能力を褒める時に使う「上手(じょうず)」も、「うまい」の同義語です。これも方言によって様々なバリエーションがあります。遠州弁(静岡県西部)では、「上手く」を「じょうずく」と言うことがあります。 「じょうずくやらんとかんにい(上手くやらないとだめだよ)」のように使われ、標準語の「上手」とは少し違った語感が面白いです。

また、「器用だ」という意味合いで使われる言葉もあります。例えば、鳥取県などで使われる「てしゃ」という方言は、「器用」や「手際が良い」ことを指し、細かい作業を巧みにこなす人への褒め言葉として使われます。これは直接「うまい」とは言いませんが、技術的な素晴らしさを称賛する、状況に応じた「うまい」表現の一つと言えるでしょう。

人を褒める時に使う「うまい」

人の性格や行動を褒める際にも、「うまい」という言葉のニュアンスが含まれることがあります。例えば、おだて上手な人や、口先でうまく人をごきげんにさせることを「お上手を言う」と言いますが、これも一種のコミュニケーション能力の「うまさ」を指しています。

方言の中には、人柄を褒める独特の言葉もあります。例えば、福井県で使われることがある「ままのうまい」は、調子がいい、気がいい、楽天的な人といった意味で使われることがあります。 これは、世渡りが上手い、人付き合いがうまい、といったニュアンスを含んだ褒め言葉と捉えることもできます。このように、「うまい」という言葉を切り口に見ていくと、各地方の価値観や人間関係のあり方が透けて見えるようで、非常に興味深いものがあります。

「うまい」方言を知ってもっと豊かなコミュニケーションを

この記事では、「うまい」というキーワードを軸に、日本全国の多様な方言をご紹介してきました。北海道の「なまらうまい」から沖縄の「まーさん」まで、地域ごとに実に個性的で魅力的な表現があることがお分かりいただけたかと思います。 東北の「んめぇ」、名古屋の「うみゃあ」、博多の「うまか」など、それぞれの言葉には、その土地の気候や文化、人々の気質が色濃く反映されています。

また、「うまい」は単に食べ物の味を表すだけでなく、「物事が順調な様子」や「技術が優れていること」を指す言葉としても、方言の中で豊かに表現されていました。方言を知ることは、単語を覚える以上に、その地域の文化や人々の心に触れることにつながります。旅行先で、あるいは出身地の異なる友人との会話で、今回知った「うまい」の方言を使ってみてはいかがでしょうか。きっと、普段のコミュニケーションがより一層味わい深く、楽しいものになるはずです。

コメント