博多弁に興味をお持ちですか?テレビや映画で聞くとかわいらしい響きがあったり、力強い印象を受けたりと、多くの人を惹きつける魅力がありますよね。「博多弁一覧」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっと博多弁の具体的な単語や使い方、その背景にある文化まで知りたいと思っているのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたの知的好奇心を満たすために、基本的な単語から日常会話で使える便利なフレーズ、さらには博多弁の文法的な特徴やイントネーションまで、幅広く、そして分かりやすく解説していきます。よく使われる代表的な表現はもちろん、少しマニアックな言葉や、他の福岡県内の方言との違いにも触れていきますので、博多弁の全体像を掴むことができるはずです。この記事を読めば、あなたも博多弁の魅力にどっぷりと浸かり、実際に使ってみたくなること間違いなしです。

まずは覚えたい!博多弁一覧【基本の単語編】

博多弁を話せるようになるための第一歩は、基本的な単語を覚えることです。ここでは、会話の基本となる名詞や代名詞、感情を表現する動詞や形容詞、そして会話の流れをスムーズにする副詞や接続詞に分けて、代表的なものを一覧でご紹介します。意味だけでなく、実際の会話でどのように使われるのか例文も交えて解説しますので、ぜひ声に出して読んでみてください。

これだけは押さえたい!名詞・代名詞

博多弁の会話で頻繁に登場するのが、独特の名詞や代名詞です。標準語とは少し違うこれらの言葉を覚えるだけで、ぐっと博多らしさが出ます。例えば、一人称の「うち」は、主に女性が使い、親しい間柄での会話でよく聞かれます。男性は標準語と同じく「おれ」や「僕」を使うことが多いです。

二人称では「あんた」、三人称では「あの人」を指して「あのし」と言うこともあります。また、物を指す言葉も特徴的です。「かさぶた」のことを「つ」と言ったり、「すぼ」は「口」を少しおどけて言う表現です。子供を指す「わらべ」や、外面が良いことを指す「そとづら」など、ユニークな表現もたくさんあります。これらの単語は、博多の文化や気質を反映しているものが多く、知れば知るほど面白い発見があります。まずはこれらの基本的な名詞・代名詞を覚えて、博多弁の会話に慣れていきましょう。

気持ちが伝わる!動詞・形容詞

博多弁には、感情や状態を豊かに表現する動詞や形容詞がたくさんあります。これらを使いこなせると、より生き生きとしたコミュニケーションが取れるようになります。例えば、「とても」や「すごく」という意味で使われるのが「ばり」や「ちかっぱ」です。「ばり好いとうよ(すごく好きだよ)」のように、強調したい気持ちを表すのにぴったりです。

また、状態を表す言葉もユニークです。「壊れる」ことを「ぱげる」、「腹が立つ」ことを「はらかく」と言います。形容詞では、「良い」という意味の「よか」が有名ですね。「うまか(美味しい)」、「きつか(きつい、大変だ)」、「ぬっか(暖かい)」など、「~か」で終わる形容詞が多いのも特徴です。さらに、動詞の語尾にも特徴があり、「~している」は「~しよる」や「~しとる」に変化します。「何しようと?(何してるの?)」というフレーズは、日常会話で非常によく使われます。これらの動詞や形容詞を覚えることで、微妙なニュアンスや感情を的確に伝えられるようになり、博多弁での会話がもっと楽しくなるはずです。

会話が弾む!副詞・接続詞

会話のリズムを良くし、スムーズなやり取りを助けるのが副詞や接続詞です。博多弁にも、会話を彩る特徴的な言葉があります。先ほども少し触れましたが、程度を強調する副詞として「ばり」や「ちかっぱ」は欠かせません。若者を中心に広く使われており、「今日の試験、ばり難しかった(今日の試験、とても難しかった)」のように使います。

接続詞では、「~だから」にあたる「~やけん」や「~けん」が非常にポピュラーです。 「雨が降りよるけん、傘ば持っていきない(雨が降っているから、傘を持って行きなさい)」といった形で、理由を説明する際に頻繁に登場します。 逆接の「だけど」は「ばってん」と言います。「急いだとばってん、間に合わんかった(急いだけど、間に合わなかった)」のように使い、博多らしい雰囲気を醸し出します。また、文末に付けて念を押したり、同意を求めたりする「~たい」もよく使われます。

「今日は暑か日たいね(今日は暑い日だねえ)」のように言うことで、会話に柔らかさや共感のニュアンスが加わります。これらの副詞や接続詞を自然に使えるようになると、よりネイティブに近い、リズミカルな博多弁の会話が楽しめるようになります。

日常会話で使える博多弁一覧【フレーズ編】

単語を覚えたら、次はいよいよ実践的なフレーズです。ここでは、挨拶から気持ちの表現、質問やお願いまで、様々なシチュエーションで使える博多弁のフレーズを一覧で紹介します。これらのフレーズを覚えておけば、博多を訪れた際や、福岡出身の人と話す機会があったときに、きっと役立つはずです。

挨拶で使える博多弁

日々のコミュニケーションの基本は挨拶から始まります。博多弁にも、心温まる挨拶の表現があります。朝の「おはよう」は標準語と同じですが、親しい間柄では「おはようさん」と少し柔らかく言うこともあります。「こんにちは」や「こんばんは」も同様に使うことができます。別れ際の「さようなら」は、少し寂しい響きがありますが、博多弁では「またね」という気持ちを込めて「なら、またね」やシンプルに「またね」と言うことが多いです。

感謝を伝える「ありがとう」は、「ありがとう」の後に「ございます」の代わりに「~ございました」を付けて「ありがとうございました」と丁寧に言うこともあります。より博多弁らしく感謝を伝えたい場合は、「あざます」と少し崩した言い方もあります。謝罪の「ごめんなさい」は、「ごめん」や「すまん」という言い方が一般的です。「ごめんね」は「ごめんねー」と語尾を伸ばして使うことで、より親しみがこもります。これらの挨拶を博多弁で交わすことで、相手との距離がぐっと縮まるかもしれません。

気持ちを伝える博多弁(嬉しい・楽しい)

嬉しい時や楽しい時の気持ちをストレートに表現できるのも博多弁の魅力です。最高に嬉しい気持ちを表すときは、「ばり嬉しい!」や「ちかっぱ嬉しい!」のように、強調の副詞を使います。「とても良い」という意味の「よか」を使って、「今日は天気も良くて、よか日やね~」と言うと、満足している気持ちが伝わります。美味しいものを食べた時には、「うまかー!」や「これ、ばりうまか!」と感嘆の声を上げると、作った人も喜んでくれるでしょう。

楽しい時間を過ごしている時には、「楽しかね~」と周りの人と気持ちを共有する言葉が自然と出てきます。また、誰かを褒めるときには「好いとうよ」という愛情表現が有名ですが、これは恋人だけでなく、友達や物事に対しても「大好き」という意味で使えます。 「この歌、ばり好いとうっちゃん(この歌、すごく好きなんだ)」のように使うことができます。ポジティブな感情を博多弁で表現することで、その場の雰囲気がより明るく、温かいものになるでしょう。

気持ちを伝える博多弁(困った・怒り)

嬉しい表現だけでなく、困った時や腹が立った時の表現も知っておくと、より深く博多弁を理解できます。困った状況や大変な状況を表すのによく使われるのが「きつか」や「しんどい」です。「この仕事、ちかっぱきつかー(この仕事、すごく大変だ)」のように使います。

また、どうしようもなく途方に暮れている様子を「いっちょんわからん(全くわからない)」や「なんばしようとや(何をしているんだ)」といったフレーズで表現します。「いっちょん」は「少しも」「全く」という意味の副詞で、否定形と一緒に使われます。怒りの感情を表す言葉としては、「はらかく」が代表的です。「あんたのせいで、ちかっぱはらかいた(あなたのせいで、すごく腹が立った)」のように使います。

相手を非難する際には、「なんしようと!(何してるんだ!)」や、より強く「なんしよっとか!」と言います。これらの表現は、感情が昂った時に使われることが多いため、使う場面や相手を選ぶ必要がありますが、博多の人々のストレートな感情表現の一端を知ることができます。

質問やお願いで使える博多弁

誰かに何かを尋ねたり、お願いしたりする場面でも博多弁は活躍します。質問をする時、博多弁では文末に「~と?」を付けるのが大きな特徴です。 「これ、なんち言うと?(これは、何て言うの?)」や「博多駅はどげん行くと?(博多駅はどうやって行くの?)」のように使います。 この「~と?」という響きが、博多弁のかわいらしさの一つとされています。

何かをお願いする時は、「~してください」にあたる「~してくれん?」や「~してもらえん?」という表現がよく使われます。「ちょっとこれ、手伝ってくれん?(少しこれを手伝ってくれませんか?)」のように、少し柔らかい依頼のニュアンスになります。より丁寧に頼む場合は、「~していただけませんか」という意味で「~してくれんですか」や「~してもらえんですか」となります。

また、相手に何かを勧めたり、誘ったりする際には、「~しない?」にあたる「~せん?」や「~しようよ」にあたる「~しようで」を使います。「今度、一緒にご飯でも食べに行かん?(今度、一緒にご飯でも食べに行かない?)」という風に誘うことができます。これらのフレーズを使いこなせば、博多でのコミュニケーションがより円滑になるでしょう。

博多弁の大きな特徴とは?【文法・イントネーション編】

博多弁の魅力を深く理解するためには、単語やフレーズだけでなく、その背景にある文法やイントネーションのルールを知ることが役立ちます。ここでは、博多弁を特徴づける独特な語尾やアクセント、助詞の使い方について掘り下げていきます。これらの法則性を知ることで、より自然な博多弁の習得に繋がります。

特徴的な語尾「~と?」「~っちゃん」「~ばい」

博多弁と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、特徴的な語尾ではないでしょうか。中でも代表的なのが、疑問を表す「~と?」です。 標準語の「~なの?」にあたり、「元気しとると?(元気にしてるの?)」のように使われます。この柔らかな響きが、博多弁がかわいいと言われる理由の一つです。

次に、自分のことや状況を説明する時に使われるのが「~っちゃん」です。 「私、明日から旅行に行くとっちゃん(私、明日から旅行に行くんだ)」のように、親しい相手に話す際に使われ、親近感のある響きが特徴です。そして、断定や主張を表すのが「~ばい」です。「これは俺の本ばい(これは俺の本だよ)」のように、男性が使うことが多い力強い語尾です。

もう一つ、忘れてはならないのが、同意を求めたり念を押したりする「~たい」です。「今日は本当に暑か日たいね(今日は本当に暑い日だね)」のように、文末に付けることで会話にリズムと共感のニュアンスが生まれます。これらの語尾を使い分けることが、博多弁をマスターする上で非常に重要になります。

アクセントとイントネーションのルール

博多弁の響きを決定づけるもう一つの重要な要素が、アクセントとイントネーションです。標準語が単語のどこを高く発音するかという「高さアクセント(ピッチアクセント)」であるのに対し、博多弁を含む九州北部の方言は「無アクセント」あるいはそれに近い特徴を持つと言われています。

これは、単語そのものに決まったアクセントの型がなく、文全体のイントネーションによって発音が決まるというものです。そのため、標準語話者には、抑揚がなく平板に聞こえたり、逆に文末が上がったり下がったりする独特のイントネーションに聞こえたりします。

例えば、「橋」「箸」「端」は、標準語ではアクセントの位置で区別しますが、博多弁では文脈で判断することが多く、単体で発音すると同じような平板な発音になりがちです。また、疑問文の「~と?」は語尾が上がるイントネーションになり、断定の「~ばい」や「~たい」は語尾が下がる傾向にあります。この独特の言葉のメロディーこそが、博多弁の温かみや力強さを生み出しているのです。

助詞の使い方(「の」が「と」になるなど)

日常会話の中で、標準語との違いを特に感じやすいのが助詞の使い方です。博多弁では、標準語とは異なる助詞が使われることがよくあります。その最も代表的な例が、所有や所属を表す格助詞「の」が「と」になる現象です。

「私の本」は「俺と本」、「お母さんの手料理」は「お母さんと手料理」といった具合です。ただし、これは常に置き換わるわけではなく、文脈によります。また、目的を表す助詞「を」は「ば」に変わることがあります。「ご飯を食べる」は「ご飯ば食べる」、「本を読む」は「本ば読む」となります。

方向や場所を示す助詞「へ」や「に」にあたる言葉として「に」や「さい」が使われることもあり、「博多へ行く」を「博多さい行く」と言う人もいます。さらに、理由を表す接続助詞「から」「なので」は、「けん」や「やけん」が広く使われます。 「時間がないから急ごう」は「時間がないけん急ごう」となります。これらの助詞の変化は、一見すると小さな違いに思えるかもしれませんが、会話の流暢さや自然さに大きく影響する、博多弁の非常に重要な特徴です。

もっと知りたい!面白い博多弁一覧【応用編】

基本的な表現をマスターしたら、次はもう少し踏み込んだ応用編です。博多弁には、「かわいい」と人気のある言葉や、意味を知ると面白いユニークな表現、そして使い方を間違えると誤解を招きかねない言葉も存在します。ここでは、そんな博多弁の奥深い世界をご紹介します。

「かわいい」と人気の博多弁

博多弁が持つ独特の響きや語尾は、多くの人にとって「かわいい」と感じられるようです。特に女性が使うと、その魅力が一層引き立ちます。代表格は、やはり「~と?」という疑問の語尾でしょう。「なにしよーと?(何してるの?)」と優しく尋ねられると、親しみやすさを感じます。

また、愛情表現である「好いとうよ」も、ストレートな響きがかわいらしいと人気です。 恋人だけでなく、友達や好きな物事に対して「〇〇、好いとうっちゃん」と使うことで、愛着を表現できます。

何かをお願いする時の「~してくれん?」という表現も、命令口調ではなく、相手に優しく問いかけるようなニュアンスがあり、好印象を与えます。さらに、相づちで使う「そげんね(そうなんだ)」や「ほんとね」といった言葉も、柔らかな響きを持っています。驚いた時に思わず口から出る「すごかー!」という感嘆の言葉も、素直な感情が伝わってきて微笑ましく聞こえるかもしれません。これらの「かわいい」博多弁を会話の中に織り交ぜることで、コミュニケーションがより和やかで楽しいものになるでしょう。

ちょっとユニーク?面白い博多弁

博多弁には、標準語に直訳しにくい、あるいは言葉の由来を知ると面白いユニークな表現が数多く存在します。例えば、「あくしゃうつ」という言葉があります。これは「困り果てる」「もてあます」といった意味で、「いたずらっ子にあくしゃうつ(いたずらっ子に手を焼く)」のように使います。

また、「いぼる」という動詞は、「田んぼのぬかるみにはまる」という意味が元になっており、転じて「泥沼にはまる」「身動きが取れなくなる」といった状況を表すのに使われます。少し変わったところでは、「屁」のことを「いっちょかみ」と呼ぶことがあります。

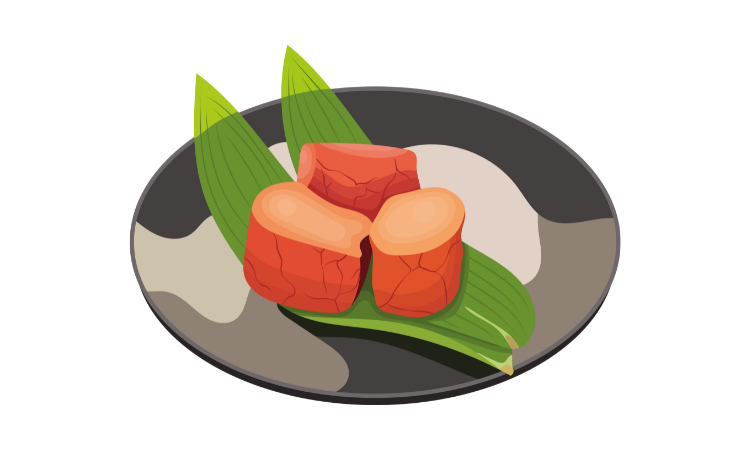

これは、会話に割り込んでくるお節介な人を指す言葉としても使われ、「彼は何にでもいっちょかみする」のように言うと、「彼は何にでも首を突っ込む」という意味になります。食べ物に関する面白い表現としては、「おきゅうと」があります。これはエゴノリという海藻を原料にした、ところてんのような食べ物で、夏の風物詩として親しまれています。このように、博多弁にはその土地の生活や文化に根差した、味わい深い言葉がたくさんあります。

使い方に注意したい博多弁

博多弁には親しみやすい表現が多い一方で、意味を知らずに使うと相手に誤解を与えたり、失礼にあたったりする可能性のある言葉も存在します。使い方に注意が必要な代表的な言葉の一つが「なおす」です。

標準語では「修理する」という意味ですが、博多弁では「片付ける」「元の場所に戻す」という意味で使われます。 そのため、「このおもちゃ、なおしといて」と言われた場合、壊れているわけではなく、「片付けておいて」という意味になります。

これを知らないと、コミュニケーションに齟齬が生じる可能性があります。また、「からう」という動詞は、標準語の「塩辛い」とは異なり、「背負う」や「担ぐ」という意味です。「リュックをからう(リュックを背負う)」のように使います。

さらに、「はらかく」は「腹が立つ」という強い怒りを表す言葉なので、気軽に使うと相手を驚かせてしまうかもしれません。イントネーションや状況によってはキツく聞こえる言葉もあるため、相手との関係性を考えて使うことが大切です。方言はその土地の文化そのものですから、意味を正しく理解し、敬意をもって使うように心がけましょう。

博多弁と他の福岡県の方言との違い

「博多弁」と一括りにされがちですが、実は福岡県内で話されている言葉は一つではありません。県内は大きく分けて、福岡市を中心とする「博多弁(筑前方言)」、県南部の「筑後弁」、そして県北部の「北九州弁(筑前方言の一部)」の3つに大別されます。それぞれに特徴があり、地元の人にとっては全く違う言葉として認識されています。ここでは、それぞれの地域の方言の違いについて解説します。

福岡市中心部の「博多弁」

一般的に「博多弁」として知られているのは、主に福岡市とその周辺で話されている言葉です。この記事で紹介してきた「~と?」「~っちゃん」「~ばい」「~たい」といった特徴的な語尾は、まさにこの地域の言葉です。アクセントが比較的平板で、リズミカルなのが特徴と言えるでしょう。

商業都市として栄えてきた歴史から、人懐っこく、開放的な気質が言葉にも表れているのかもしれません。テレビやメディアで「福岡県の方言」として取り上げられるのは、ほとんどがこの博多弁です。そのため、県外の人が最も耳にする機会が多く、福岡の方言の代表格とされています。しかし、同じ福岡市内でも、世代や地域によって微妙な違いがあり、博多の旧市街地で話される伝統的な「博多弁」と、若者を中心に話される現代的な言葉遣いには差が見られます。

県南部の「筑後弁」との違い

福岡県の南部、久留米市や柳川市、大牟田市などで話されているのが「筑後弁」です。筑後弁は、博多弁とはまた違った特徴を持っています。例えば、理由を表す接続助詞は、博多弁の「~けん」に対し、筑後弁では「~きん」「~けん」の両方が使われます。

また、筑後弁には独自の語彙も多く存在します。「とても」を意味する言葉として、博多弁では「ばり」「ちかっぱ」が使われますが、筑後弁では「がばい」や「がいに」という言葉がよく聞かれます。佐賀県で有名になった「がばい」は、元々この筑後地方や佐賀県で広く使われていた方言です。さらに、敬語表現が発達しているのも筑後弁の特徴で、「~なさる」という意味の尊敬語「~なはる」や、丁寧な命令表現「~んしゃい」などが使われます。イントネーションも博多弁とは異なり、比較的ゆったりとした、おおらかな響きがあると言われています。

県北部の「北九州弁(筑前方言)」との違い

福岡県の北部、北九州市やその周辺地域で話されているのが「北九州弁」です。これも大きな括りでは博多弁と同じ「筑前方言」に分類されますが、独自の進化を遂げてきました。北九州弁の最大の特徴は、その力強く、少し荒っぽいとも言われる語感です。

例えば、理由を表す「~だから」は「~やけぇ」や「~っちゃ」と言い、博多弁の「~けん」とは響きが異なります。また、北九州弁では、語尾に「~ちゃ」を多用する傾向があります。「そうだよ」は「そうっちゃ」、「何してるの?」は「何しよん?」や「何しよんちゃ?」となります。この「~ちゃ」という響きが、北九州弁のアイデンティティとも言えるでしょう。

工業地帯として発展してきた歴史的背景からか、男性的でぶっきらぼうに聞こえることもありますが、その裏には人情味あふれる温かさが隠されています。同じ福岡県内でも、地域によってこれだけ言葉に違いがあるのは非常に興味深いですね。

まとめ:博多弁一覧を覚えてコミュニケーションを楽しもう

この記事では、博多弁の基本的な単語や日常会話で使えるフレーズの一覧から、文法やイントネーションといった特徴、さらには県内の他の方言との違いまで、幅広く掘り下げてきました。博多弁は、「~と?」や「~っちゃん」といった可愛らしい響きの語尾がある一方で、「~ばい」のような力強い表現も持ち合わせており、その豊かさが大きな魅力です。

基本的な単語やフレーズを覚えるだけでも、博多の人々との距離はぐっと縮まります。さらに、アクセントや助詞の使い方といった文法的な特徴を理解することで、より自然で生き生きとしたコミュニケーションが可能になるでしょう。方言は、その土地の文化や歴史、人々の気質が溶け込んだ大切な宝物です。この博多弁一覧を参考に、ぜひ実際の会話で使ってみて、博多弁が持つ独特の温かみやリズムを感じてみてください。