「馬鹿」という言葉は、普段何気なく使っていますが、実は日本全国で様々な方言が存在することをご存知でしょうか。関東の「馬鹿」と関西の「アホ」が有名ですが、その境界線はどこにあるのでしょう。また、地域によっては愛情を込めて使われる「馬鹿」の方言もあります。

この記事では、全国各地の「馬鹿」にまつわる方言を徹底解説します。あなたの出身地ではどんな言葉が使われているか、その言葉に隠された意味やニュアンスの違い、そして「アホ・馬鹿」の文化的な境界線まで、楽しく探っていきます。方言の奥深い世界を知れば、日本語の面白さがさらに見えてくるはずです。

「馬鹿」と「アホ」の境界線はどこ?方言としての分布を探る

日本では、人をからかったり、ののしったりする際に「馬鹿」や「アホ」といった言葉が使われます。しかし、これらの言葉の使われ方は地域によって大きく異なり、その境界線は文化的な関心事ともなっています。ここでは、日本を二分するともいわれる「アホ・馬鹿」文化圏の境界線や、その背景について探っていきます。

日本を二分する「アホ・馬鹿」文化圏

一般的に、東日本では「馬鹿」、西日本では「アホ」が使われる傾向があります。この現象は、テレビ番組の調査などを通じて広く知られるようになりました。 関東圏では「馬鹿」が日常的に使われ、時には親しみを込めたニュアンスで用いられることもあります。一方で、関西圏では「アホ」が同様の役割を果たしており、「馬鹿」と言われると、本気で侮辱されたと感じる人も少なくありません。

この境界線は、言葉のニュアンスの違いにも表れています。関西の「アホ」には、どこか憎めない、愛情のこもった響きが含まれることがあるのに対し、「馬鹿」はより直接的で厳しい非難と受け取られがちです。 このような感覚の違いが、東西のコミュニケーションにおいて、時に誤解を生む原因となることもあります。言葉の背景にある文化を理解することは、円滑な人間関係を築く上で非常に重要だといえるでしょう。

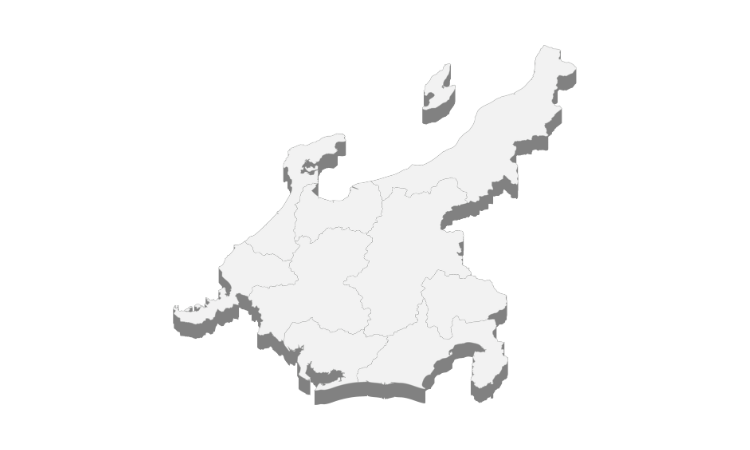

言葉の境界線「アホ・バカの境界線」の調査結果

「アホ」と「馬鹿」の境界線を探る試みとして有名なのが、1991年に放送されたテレビ番組『探偵!ナイトスクープ』の調査です。 この調査によって、日本全国における「アホ」と「馬鹿」、そしてそれに類する言葉の分布が明らかになりました。

調査によると、東西の境界は単純な線で分けられるものではなく、入り組んだ分布を示しています。 大まかには、愛知県や岐阜県あたりで「たわけ」という言葉が使われる地域があり、これが「馬鹿」文化圏と「アホ」文化圏の緩衝地帯のようになっています。

さらに、この調査は「方言周圏論」という言語学の理論を裏付けるものとなりました。 これは、都(京都)で生まれた新しい言葉が、波紋のように地方へ広がり、古い言葉ほど都から遠い地域に残るという考え方です。 つまり、「アホ」や「馬鹿」といった言葉も、歴史の中で都を中心に生まれ、伝播していった結果、現在のような複雑な分布図が形成されたと考えられます。全国には約320種類もの「アホ・バカ」に関する方言があるとも言われています。

なぜ東西で「馬鹿」と「アホ」の文化が分かれたのか

東西で「馬鹿」と「アホ」の文化が分かれた明確な理由は一つではありませんが、歴史的な背景が大きく影響していると考えられています。言葉は、文化の中心地から周辺へと伝播していく性質があります。 日本の歴史において、長らく文化の中心であった京都で新しい言葉が生まれ、それが時代とともに地方へ広がっていきました。

一説によると、京都で使われていた言葉が時代と共に変化し、古い言葉が都から遠い地域、つまり東国や九州などに残っていったとされています。 例えば、「たわけ」や「あんごう」といった言葉は、「アホ」や「馬鹿」よりも古い言葉とされ、特定の地域で今も使われています。

また、江戸時代に関東が政治の中心地となったことで、江戸(東京)独自の言葉遣いが形成され、それが東日本全体に広がっていったことも大きな要因でしょう。関東の「馬鹿」文化と関西の「アホ」文化は、こうした日本の歴史の中で、それぞれの地域が育んできた独自の言語文化の表れなのです。言葉の分布は、人々の移動や交流の歴史を映す鏡ともいえます。

全国各地の「馬鹿」を表す方言【北海道・東北・関東編】

日本の北から東にかけての地域では、「馬鹿」を意味する多様な方言が使われています。標準語の「馬鹿」とは異なる、ユニークな響きを持つ言葉が多く存在します。ここでは、北海道、東北、関東地方で使われる「馬鹿」にまつわる方言を紹介します。

【北海道】なまら〇〇だけじゃない?使われる「馬鹿」の方言

北海道で「馬鹿」を意味する代表的な方言は「はんかくさい」です。 これは「馬鹿らしい」「間抜けだ」といったニュアンスで使われる言葉で、相手の行動を少し呆れたように、あるいは優しくたしなめるような場面で耳にすることがあります。 例えば、「そんなことするなんて、はんかくさいなあ」といった使い方をします。

また、「はんかくさい」以外にも、「たくらんけ」という言葉が使われることもあります。 これは「馬鹿者」や「愚か者」といった意味合いが強く、やや厳しい響きを持つ言葉です。 北海道は、明治以降に日本各地からの移住者によって開拓された歴史があるため、様々な地域の方言が混じり合っているのが特徴です。 そのため、「あんぽんたん」や「まぬけ」といった、他の地域でも使われる言葉が聞かれることもあります。

【東北】「たわけ」だけじゃない!地域ごとのユニークな表現

東北地方では、県ごとに非常に個性的な「馬鹿」の方言が根付いています。例えば、青森県では「ほんじなし」という言葉が使われます。 これは「本性がない」「しっかりしていない」といった意味から転じて、愚かな行動をする人を指すようになったと言われています。

岩手県では「とぼけ」「とぼげ」、宮城県では「ほんでなす」、秋田県では「ばかけ」や「ほじなし」といった言葉が聞かれます。 山形県では「あんぽんたん」、福島県では「おんつぁ」など、その土地ならではの響きを持つ言葉が使われているのが面白い点です。 これらの言葉は、単に相手をののしるだけでなく、地域コミュニティの中でのコミュニケーションを円滑にする役割も担ってきました。言葉の背景には、その土地の気候や風土、人々の気質などが反映されているのかもしれません。

【関東】標準語「馬鹿」の強さと地域によるバリエーション

関東地方では、東京都を中心に「馬鹿」という言葉が広く使われています。 テレビなどのメディアの影響もあり、現在では全国的に最も知られた言葉の一つと言えるでしょう。関東における「馬鹿」は、使う場面や口調によってニュアンスが大きく変わるのが特徴です。親しい友人同士で「馬鹿だなあ」と笑いながら使えば愛情表現になりますが、真剣な表情で言えば強い侮辱の言葉にもなります。

一方で、関東地方の中でも地域によっては独自の表現が見られます。茨城県では「ごじゃっぺ」や「でれ」といった言葉が使われることがあります。 これは「でれすけ」が縮まった形とも言われ、だらしない、しまりがないといったニュアンスを含みます。また、栃木県では「うすばか」という、少しぼんやりしている、頭の回転が鈍いといった意味合いの言葉も存在します。 これらの地域ごとのバリエーションは、関東という一つの括りの中にも、豊かな方言文化が息づいていることを示しています。

多彩な「馬鹿」の方言【中部・近畿編】

日本の中央部に位置する中部地方と近畿地方は、「馬鹿」を表す方言が大きく切り替わる興味深いエリアです。愛知県や岐阜県を中心とする「たわけ」文化圏から、大阪を中心とする「アホ」文化圏へと移り変わっていきます。この地域の言葉の多様性を探ってみましょう。

【中部】「たわけ」文化圏の中心地とその周辺

中部地方、特に愛知県や岐阜県は「たわけ」という方言が広く使われる地域として知られています。 「たわけ」は、愚かな人や行動を指す言葉ですが、その語源にはいくつかの説があります。一つは、田んぼを分割すると財産が減って愚かであるという意味の「田分け」から来たという説です。 また、ふざけることを意味する「戯ける(たわける)」から来ているという説もあります。

この「たわけ」は、織田信長が言ったとされるセリフにも登場するなど、歴史的にも馴染み深い言葉です。 同じ中部地方でも、富山県や石川県では「だら」という言葉が使われます。 これは「だらしない」に由来するとも言われ、しまりのない様子を指す言葉です。新潟県や長野県、静岡県では関東と同じく「馬鹿」が主流ですが、福井県では近畿地方の影響を受けて「アホ」が使われるなど、中部地方は東西の言葉が混ざり合う地域となっています。

【近畿】「アホ」の聖地!その使い方とニュアンス

近畿地方、特に大阪は「アホ」文化の中心地です。 大阪において「アホ」は、単なる悪口ではなく、コミュニケーションを円滑にするための重要な言葉となっています。 親しみを込めて「アホやなあ」と言ったり、ツッコミとして使ったりと、その用途は非常に幅広いです。 関西人にとって「アホ」は日常的な言葉である一方、「馬鹿」と言われると本気で侮辱されたと感じることが多いと言われています。 これは、「馬鹿」という言葉が持つ、相手の人格そのものを否定するような強い響きを敏感に感じ取るためかもしれません。

京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県でも「アホ」が一般的に使われます。 ただし、同じ「アホ」でも地域によって微妙なニュアンスの違いがあるようです。京都では大阪ほど頻繁には使われず、より柔らかい表現を好む傾向があるとも言われます。兵庫県では「アホ」と並んで「だぼ」という言葉が使われることもあります。 これは「阿呆」が変化したものと考えられており、地域による言葉のバリエーションの豊かさを示しています。

「だらしない」も「馬鹿」のうち?境界地域の言葉たち

「馬鹿」を意味する方言の中には、「だらしない」や「しまりがない」といったニュアンスを持つ言葉が少なくありません。例えば、富山県や石川県の「だら」、鳥取県や島根県の「だらず」などがその代表例です。 これらの言葉は、直接的に知能が低いと言うよりも、行動や身なりがしっかりしていないことへの非難や呆れの気持ちを表す際に使われます。

これらの言葉が使われる地域は、奇しくも「アホ」文化圏と「馬鹿」文化圏の境界付近に位置することが多く、興味深い点です。例えば、鳥取県や島根県は西日本にありながら、近畿の「アホ」とは異なる「だらず」という言葉が主流です。 これは、文化の中心地から同心円状に言葉が伝播していく中で、古い言葉がこれらの地域に残った結果と考えることもできます。

また、三重県で使われる「あんご」や岡山県の「あんごー」も、愚か者を意味する独特の言葉です。 これらの言葉の存在は、「アホ」と「馬鹿」という二大勢力だけでは語れない、日本語の方言の奥深さを示しています。それぞれの地域で、人々の暮らしや価値観を反映したユニークな言葉が生まれ、受け継がれてきたのです。

個性豊かな「馬鹿」の方言【中国・四国・九州・沖縄編】

日本の西側、中国地方から四国、九州、そして沖縄に至るまで、「馬鹿」を表す方言はさらに多様で個性的な表情を見せます。標準語からは想像もつかないようなユニークな響きの言葉や、愛情のこもった叱咤激励として使われる表現など、その土地ならではの文化が色濃く反映されています。

【中国・四国】「タワケ」と「アホ」が混在するエリア

中国・四国地方は、近畿の「アホ」文化圏と、独自の言葉が混在するエリアです。鳥取県や島根県では「だらず」という言葉が使われますが、岡山県では「あんごー」、広島県や山口県では「ばか」が一般的です。 このように、県ごとに主要な言葉が異なるのが特徴です。

四国に目を向けると、徳島県や高知県では近畿地方の影響を強く受け「アホ」が使われます。 一方で、香川県では「ほっこ」、愛媛県では「ぽんけ」といった、非常に特徴的な響きを持つ言葉が存在します。 「ほっこ」は、どこか気の抜けたような、可愛らしい響きさえ感じさせます。愛媛県の「ぽんけ」も、その語源ははっきりしませんが、地域に根付いた言葉として使われています。 このように、中国・四国地方は、地理的な位置関係から様々な地域の言葉が流れ込み、それぞれが独自の文化として定着した、方言のモザイク地帯と言えるでしょう。

【九州】愛情表現?九州男児の使う「馬鹿」の方言

九州地方では、「あんぽんたん」や「ばか」といった言葉が比較的広く使われています。 福岡県や熊本県では「あんぽんたん」が聞かれますが、これは山形県でも使われる言葉であり、言葉の伝播の不思議さを感じさせます。 大分県では「ばかたん」という、どこか愛嬌のある言い方が使われることもあります。

九州地方で特徴的なのは、言葉の裏に愛情や親しみが込められていることが多い点です。例えば、厳しい口調で「この馬鹿者が!」と言ったとしても、それは相手への期待や心配の裏返しである場合があります。特に、亭主関白なイメージのある「九州男児」が使う「馬鹿」には、そうした深い愛情が隠されているのかもしれません。佐賀県には「にとはっじゅ」や「ふけーもん」といった難解な言葉も残っており、その意味を知らないと驚いてしまうかもしれません。 宮崎県の「しちりん」という言葉もユニークで、なぜ調理器具の七輪が人を指す言葉になったのか、その由来には様々な説があり興味が尽きません。

【沖縄】独特の響きを持つ「フリムン」とは

日本の最南端、沖縄県では「馬鹿」を意味する言葉として「フリムン」という方言が使われます。 これは「馬鹿者」や「愚か者」といった意味で、行動が馬鹿げている人や、常識から外れたことをする人に対して使われることが多い言葉です。

「フリムン」の語源には諸説ありますが、一説には「触れ者(ふれもの)」、つまり常軌を逸した人、という言葉から来ているとも言われています。 日常会話では、「このフリムンが!」といったように、怒りや呆れの感情を込めて使われることがあります。 ただし、これも文脈によっては、親しい間柄での冗談や、愛情を込めた叱咤として使われることもあります。 沖縄には「フラー」という、より直接的に「馬鹿」を意味する言葉もあり、「フリムン」と使い分けられています。 これらの言葉は、琉球王国時代から続く独自の歴史と文化の中で育まれてきた、沖縄ならではの表現と言えるでしょう。

「馬鹿」の方言に隠された意味とニュアンスの違い

「馬鹿」を意味する方言は、単に相手をののしるための言葉ではありません。その土地の文化や人間関係を反映し、時には愛情や親しみを込めたコミュニケーションツールとして機能します。ここでは、悪口としてだけではない「馬鹿」の多様な側面や、言葉の深刻度の違いについて掘り下げていきます。

悪口だけじゃない?親しみを込めた「馬鹿」の使い方

全国の「馬鹿」を表す方言には、相手への親愛の情を示す用法が数多く見られます。例えば、関東で友人が失敗した時に「馬鹿だなぁ、お前は」と笑いながら言う場合、そこには非難よりも「しょうがないな」「面白いやつだな」といった温かい感情が込められています。関西の「アホ」も同様で、「もー、アホやねんから」という言葉は、相手のドジな部分を愛おしく思う気持ちの表れであることが多いです。

九州地方の「ばか」や「あんぽんたん」も、言葉の強さとは裏腹に、深い愛情の表現として使われることがあります。 家族や親しい友人など、信頼関係が築かれている間柄だからこそ、あえて強い言葉を使ってコミュニケーションをとる文化があるのです。沖縄の「フリムン」でさえ、文脈によっては「憎めない馬鹿さ」といったニュアンスで使われることがあります。 このように、「馬鹿」という言葉は、その場の雰囲気や話し方、そして相手との関係性によって、意味合いが180度変わる、非常に繊細な言葉なのです。

方言によって異なる「馬鹿」の深刻度

「馬鹿」を表す言葉は、方言によってその深刻度が大きく異なります。最も有名な例が、関東の「馬鹿」と関西の「アホ」です。関西出身の人に関東の感覚で「馬鹿」と言うと、相手を深く傷つけてしまう可能性があります。 関西では「アホ」が比較的軽いニュアンスで使われるのに対し、「馬鹿」は相手の人格を全否定するような、非常に重い言葉と受け取られる傾向があるためです。

逆に、関東の人が関西で「アホ」と言われても、それほど深刻に受け止めないことが多いでしょう。このように、自分が普段使っている言葉の物差しで相手の言葉を測ると、思わぬ誤解を生むことになります。

また、例えば愛知県の「たわけ」や富山県の「だら」なども、その地域以外の人にとってはどの程度の侮辱にあたるのか判断が難しい言葉です。旅行先や、他の地域出身の人と話す際には、安易にその土地の「馬鹿」方言を使わない方が賢明です。言葉の背景にある文化的な重みを理解し、敬意を払う姿勢が大切になります。

語源から探る「馬鹿」「アホ」「たわけ」の違い

「馬鹿」「アホ」「たわけ」といった言葉は、それぞれの語源を探ることで、そのニュアンスの違いがより深く理解できます。

「馬鹿」の語源として有力なのは、古代インドのサンスクリット語で「無知」を意味する「baka」や「moha」が音写された「莫迦(ばか)」から来ているという説です。 また、中国の史記にある「鹿を指して馬と為す」の故事、つまり権力者が無理やり黒を白と言いくるめる話から来ているという説も有名です。 これらの語源からは、知識の欠如や道理の通じなさといったニュアンスが感じられます。

一方、「アホ」の語源ははっきりしていませんが、中国の「阿呆(あほう)」という言葉に由来するという説などがあります。

「たわけ」の語源としてよく知られているのは、田んぼを兄弟で分けると(田分け)、それぞれの取り分が減ってしまい生活が成り立たなくなることから、「田分けをする者=愚か者」となったという説です。 また、ふざけ騒ぐことを意味する古語「戯く(たわく)」から来ているという説もあります。 この語源からは、生活の知恵のなさや、分別なくふざける様子といったニュアンスが読み取れます。これらの言葉の成り立ちを知ることで、方言の多様性だけでなく、日本語そのものの奥深さにも気づかされます。

まとめ:「馬鹿」の方言から見える日本の言葉の多様性

この記事では、日本全国に存在する「馬鹿」の方言について、その分布や意味、ニュアンスの違いを探ってきました。「馬鹿」という一つの言葉をとっても、東日本の「馬鹿」、西日本の「アホ」、中京地方の「たわけ」といった代表的なものから、北海道の「はんかくさい」、東北の「ほんじなし」、沖縄の「フリムン」など、地域ごとに実に多彩な表現が存在することがわかりました。

これらの言葉の分布は、京都を中心とした「方言周圏論」に見られるように、言葉が歴史の中でどのように伝播していったかを物語っています。 また、方言における「馬鹿」は、単なる悪口ではなく、親しみを込めた愛情表現として使われることも多く、その土地の文化や人間関係を色濃く反映していることも見えてきました。

普段何気なく使っている言葉にも、実は深い歴史と豊かな地域性が隠されています。「馬鹿」の方言の世界を知ることは、日本語の奥深さと多様性を再発見するきっかけとなるでしょう。