「やけん、さっき言ったでしょう!」というような会話を耳にしたことはありますか?この「やけん」という言葉は、日本の特定の地域で日常的に使われている方言の一つです。聞く人によっては、その響きが柔らかく感じられたり、逆に少し強い印象を受けたりするかもしれません。

「やけん」は、主に理由や原因を示す「~だから」「~なので」という意味で使われますが、実はそれだけではない、豊かなニュアンスを持っています。この記事では、「やけん」が一体どこの方言で、どのような意味を持つのかを詳しく掘り下げていきます。

九州地方や中国・四国地方での使われ方の違いから、具体的な会話での使い方、さらには「じゃけん」や「だけん」といった似た方言との違いまで、例文を交えながら丁寧に解説します。「やけん」という言葉の奥深さに触れ、方言の魅力を再発見してみませんか?

「やけん」はどこの方言?その意味を詳しく解説

「やけん」という言葉を聞いたとき、多くの人が西日本のどこかの方言だろうと想像するかもしれません。その通り、「やけん」は主に西日本で使われる言葉ですが、その中でも特定の地域で特に頻繁に耳にします。ここでは、「やけん」の基本的な意味と、主にどの地域で使われているのか、そしてその背景について見ていきましょう。

「やけん」の基本的な意味

「やけん」は、標準語の「~だから」「~なので」という接続詞に相当する言葉です。 文と文をつなぎ、前に述べた事柄が後ろに続く事柄の理由や原因であることを示します。例えば、「雨が降っている。だから、傘を持っていく」という文は、「雨が降りよるけん、傘ば持っていく」のように表現されます。このように、理由を説明する際に非常に便利な言葉として日常会話で頻繁に登場します。

しかし、「やけん」の役割はそれだけではありません。文末に使われることで、「~なんだよ」「~なんだからね」といった念押しや主張のニュアンスを表すこともあります。 例えば、「さっき言ったやけん!」のように使うと、「さっき言ったじゃないか」という少し強めの気持ちを表現することができます。このように、「やけん」は単なる接続詞にとどまらず、話し手の感情や意図を伝える上でも重要な役割を担っているのです。

「やけん」が使われる主な地域

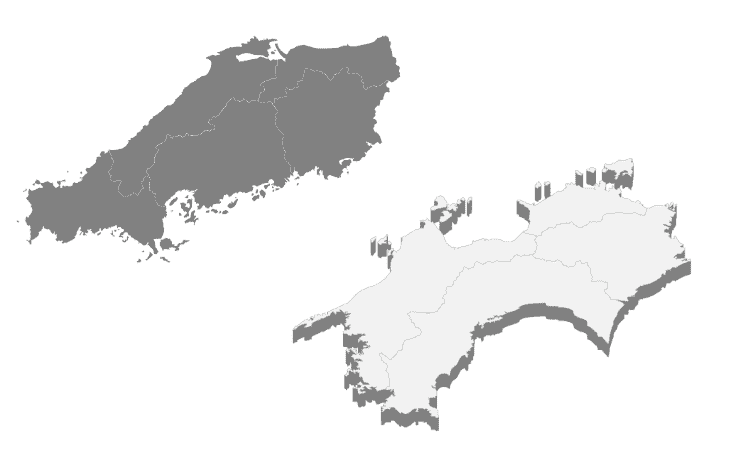

「やけん」という方言が最もよく使われるのは、九州地方、特に福岡県、熊本県、長崎県、佐賀県、大分県など北部九州から中部九州にかけての地域です。 中でも、博多弁を代表とする福岡県の方言として広く知られています。

また、九州だけでなく、中国地方の山口県や、四国地方の愛媛県、高知県などでも「やけん」やそれに近い形の言葉が使われています。 ただし、地域によって使用頻度やニュアンスが少しずつ異なるのが方言の面白いところです。例えば、広島県では「やけん」ではなく「じゃけん」が主流であるなど、隣接する県でも違いが見られます。 このように、「やけん」は西日本の広い範囲で使われている言葉ですが、その中心地は九州地方にあると言えるでしょう。地域ごとの微妙な違いを知ることで、より深く方言を理解することができます。

なぜこれらの地域で「やけん」が使われるのか?

「やけん」の語源をたどると、古語や中世の言葉に行き着くと考えられています。一般的には、「~であるから」という意味の「やあるから」や「にてあるから」といった言葉が、時代とともに音便化(発音しやすいように音が変化すること)して「やけん」になったという説が有力です。 「であるけん」が「やけん」に変化したという見方もあります。

このような言葉の変化が、なぜ九州や中国・四国地方で定着したのかについては、歴史的な人の流れや文化の交流が関係していると考えられます。都(現在の京都)から離れた西日本では、中央とは異なる独自の言語文化が育まれました。地域ごとの交流の中で、特定の言い回しが広まったり、少しずつ形を変えて定着したりしていったのです。「やけん」の他にも、これらの地域では共通する方言や似た語彙が見られることがあり、言葉の伝播の歴史を垣間見ることができます。方言の分布は、単なる地理的な区分だけでなく、かつての街道や人の往来の歴史を反映しているとも言え、非常に興味深いものです。

「やけん」はどこの方言?九州地方での使われ方

「やけん」と聞いて、真っ先に九州地方を思い浮かべる人は多いでしょう。九州は「やけん」が非常に活発に使われている地域であり、まさに”本場”と言えます。しかし、一口に九州と言っても、県ごとに言葉には微妙な違いがあります。ここでは、九州の各県で「やけん」がどのように使われているのか、その特徴を見ていきましょう。

福岡県(博多弁)における「やけん」

福岡県、特に博多弁において「やけん」は非常に象徴的な方言です。 主に「~だから」という理由を示す接続助詞として使われます。例えば、「今日は大切な用事があるけん、早起きした」のように、前の文が後の文の理由になっていることを示します。この使い方は、日常会話のあらゆる場面で登場し、福岡県民にとってはなくてはならない言葉の一つと言えるでしょう。

また、文末に使って「~なんだよ」と念を押す用法も頻繁に見られます。 「あれほど言ったやけん!」というフレーズは、「あれほど言ったでしょうが!」という強い主張や軽い苛立ちのニュアンスを含みます。この文末の「やけん」は、話し手の感情を乗せやすく、親しい間柄での会話をより生き生きとさせます。このように、福岡の「やけん」は、単なる理由説明だけでなく、コミュニケーションを円滑にし、感情を豊かに表現するための重要なツールとして機能しているのです。

熊本県における「やけん(だけん)」

熊本県でも「やけん」は使われますが、福岡県と比べると「だけん」という形も同じくらい、あるいはそれ以上に多く使われる傾向にあります。 「やけん」と「だけん」は基本的に同じ意味で、「~だから」という理由を表し、どちらを使うかは個人の癖や地域、世代によっても異なります。 例えば、「もう時間だけん、行こうか(もう時間だから、行こうか)」のように使われます。

意味合いとしては福岡の「やけん」とほぼ同じですが、語感が少し異なります。「やけん」が比較的柔らかい響きを持つのに対し、「だけん」は少しはっきりとした、断定的な印象を与えることがあります。熊本の人が「だけん、言ったでしょ!」と言うとき、そこには「だから、言ったじゃないか」という、少し強めの確認や主張の気持ちが込められていることが多いです。このように、熊本では「やけん」と「だけん」という二つの言葉が共存し、会話の中で自然に使い分けられています。

長崎県における「やけん」

長崎県でも「やけん」は日常的に使われる方言です。意味は福岡や他の九州の県と同様に「~だから」という理由を示すのが基本です。例えば、「坂が多いけん、歩くのが大変たい」といった形で、長崎の地理的な特徴を説明する際にもごく自然に出てきます。長崎の「やけん」は、比較的穏やかで柔らかい響きを持つことが多く、長崎弁特有のゆったりとしたイントネーションと相まって、聞く人に優しい印象を与えることがあります。

また、文末に使われる際のニュアンスも他の地域と共通しており、「知っとるやけん(知っているよ)」のように軽い主張や念押しのために使われます。長崎県内でも地域によって言葉に多少の違いはありますが、「やけん」は県全域で通じる基本的な方言の一つとして根付いています。九州の西端に位置する長崎の言葉は、独自の文化や歴史を反映しながらも、九州の他の地域と共通の言語的特徴を多く持っており、「やけん」はその代表例と言えるでしょう。

九州各県の「やけん」の微妙なニュアンスの違い

これまで見てきたように、「やけん」は福岡、熊本、長崎をはじめ、佐賀県や大分県など九州の広い範囲で使われています。基本的な「~だから」という意味は共通していますが、その使われ方や響きには県ごとに、あるいは地域ごとに微妙なグラデーションが存在します。

例えば、福岡の「やけん」は博多弁の代表格として非常に有名で、元気で歯切れの良い印象があります。一方、熊本では「だけん」という力強い響きの言葉も併用され、より断定的なニュアンスで使われることがあります。 長崎の「やけん」は、比較的穏やかなイントネーションとともに使われることが多いです。

さらに、大分県では「やけん」の他に「~やき」という言い方も使われ、高知県など四国地方との共通性も見られます。佐賀県でも「やけん」は使われますが、隣接する福岡や長崎の影響を受けつつ、独自の穏やかな語り口の中で息づいています。これらの微妙な違いは、それぞれの地域の歴史や人々の気質を反映しているようで、方言の奥深さを感じさせます。九州を旅する際には、各地の「やけん」の響きの違いに耳を傾けてみるのも面白いかもしれません。

「やけん」はどこの方言?中国・四国地方での使われ方

「やけん」は九州地方の方言というイメージが強いですが、実は海を渡った中国・四国地方の一部でも使われている言葉です。九州との地理的な近さや、古くからの人々の交流が、言葉の共通性にも表れています。ここでは、中国・四国地方における「やけん」の使われ方や、近隣の方言との関係について見ていきましょう。

山口県における「やけん」

山口県は本州の最西端に位置し、関門海峡を挟んで福岡県と向かい合っているため、言葉の面でも九州、特に福岡の影響を強く受けています。そのため、山口県でも「やけん」はごく普通に日常会話で使われる方言です。 使い方も意味も福岡の「やけん」とほぼ同じで、「~だから」「~なので」という理由を示す接続助詞として機能します。「明日は早いけん、もう寝るね」といった形で、自然に会話に溶け込んでいます。

また、文末に使って念を押す用法も共通しており、「じゃけぇ」や「っちゃ」など他の山口弁の語尾と混じり合いながら、豊かな表現を生み出しています。山口県民にとっては、九州の方言という意識はあまりなく、ごく自然な自分たちの言葉として「やけん」を捉えています。地理的な近さが言葉の境界を曖昧にし、文化的な連続性を生み出している好例と言えるでしょう。

広島県との違い:「じゃけん」との関係

山口県の隣、広島県で圧倒的に使われるのが「じゃけん」です。 「仁義なき戦い」などの映画の影響で、広島弁の象徴として全国的に知られています。「じゃけん」も「やけん」と同じく「~だから」という意味ですが、語源が異なると考えられています。 「じゃけん」は「~であるから」が変化した「じゃあるから」が短縮されたものとされており、一方の「やけん」は「やあるから」から来ているという説があります。

この「や」と「じゃ」の違いが、方言の分布を分ける一つの境界線となっています。山口県内でも東部の岩国市など広島に近い地域では「じゃけん」が使われることもあり、逆に広島県西部では「やけん」が聞かれることもあるなど、県境では両者が混在するエリアも見られます。 このように、「やけん」と「じゃけん」は、意味は同じでも使われる地域が異なり、西日本の方言を特徴づける重要な違いの一つとなっています。

四国地方(特に愛媛県など)での使用例

四国地方、特に九州や中国地方に近い愛媛県や高知県でも「やけん」に近い方言が使われています。愛媛県、特に瀬戸内海に面した地域では「やけん」が使われることがあります。これは、古くから海上交通を通じて九州や中国地方との交流が盛んだったことを示唆しています。

一方で、高知県では「やけん」よりも「~やき」という言い方が一般的です。 「~やき」も「~だから」という意味で、「やけん」と語源的に近い関係にあると考えられています。「今日は暑い“やき”、海に行こう」のように使われ、土佐弁の力強いイメージを形成する要素の一つです。徳島県や香川県ではまた異なる表現が使われるなど、四国の中でも多様な方言が存在します。このように、「やけん」とその関連表現は、九州から中国・四国地方にかけての広い範囲に分布しており、それぞれの地域で少しずつ形を変えながら根付いていることがわかります。

「やけん」の意味と使い方を例文でマスター

「やけん」がどこの方言で、どのような意味を持つかがわかったところで、次は具体的な使い方を見ていきましょう。実際の会話でどのように使われるかを知ることで、より「やけん」への理解が深まります。ここでは、主な使い方を三つのパターンに分け、それぞれ例文を交えて解説します。

理由や原因を表す「~だから」の「やけん」

これが「やけん」の最も基本的な使い方で、標準語の「~だから」「~なので」に相当します。文と文の間に挟んで、前の事柄が後ろの事柄の理由や原因であることを示します。この用法は、日常会話からビジネスシーンまで、非常に幅広く使われます。

・例文1:「昨日は夜更かししたやけん、今日は眠い。」

(標準語訳:昨日は夜更かしをしたから、今日は眠いです。)

この例文では、「夜更かししたこと」が「眠い」という現在の状況の原因であることを「やけん」が示しています。

・例文2:「このお店は人気やけん、予約しとかんと入れんよ。」

(標準語訳:このお店は人気だから、予約しておかないと入れないよ。)

ここでは、「お店が人気であること」が、「予約が必要だ」という結論の理由になっています。このように、相手に何かを勧めたり、注意を促したりする際にも効果的に使われます。話し言葉として非常に滑らかで、会話のリズムを生み出しやすいのが特徴です。

念押しや強調で使う「~なんだよ」の「やけん」

「やけん」は文末に置かれることで、理由の説明だけでなく、話し手の感情や主張を強調する役割も果たします。 「~なんだよ」「~なんだからね」といったニュアンスで、相手に自分の意見や状況を強く伝えたいときに使われます。親しい間柄での会話で特によく聞かれる表現です。

・例文1:「もうお金ないって言いよるやけん!」

(標準語訳:もうお金がないって言っているじゃないか!)

この場合、「お金がない」という事実を、少し苛立ちや困惑の感情を込めて相手に訴えています。単に「お金がないから」と理由を言うのではなく、「そのことを理解してほしい」という強い気持ちが込められています。

・例文2:「大丈夫、私がちゃんと見とくやけん。」

(標準語訳:大丈夫、私がちゃんと見ておくからね。)

こちらは一転して、相手を安心させるための力強い念押しとして使われています。単に「見ておく」と言うよりも、「やけん」を付けることで、「だから心配しないで」という思いやりの気持ちがより強く伝わります。このように、文末の「やけん」は、様々な感情を表現するのに役立つ便利な言葉です。

文末以外での「やけん」の使い方

「やけん」は基本的に文と文をつなぐ接続助詞、または文末で使われますが、少しひねった使い方もあります。例えば、会話の途中で「やけん、何?」のように、相手の言動に対して「だから、何が言いたいの?」と問い詰めるような形で使うことがあります。これは、相手の話が要領を得なかったり、言い訳がましく聞こえたりしたときに使われる少し挑戦的な表現です。

また、独り言のようにも使われます。「あー、もう、やけん好かんとよ(あー、もう、だから嫌なんだよ)」のように、自分の思い通りにいかない状況に対して、不満を漏らすような場面でも登場します。

さらに、「やけんが」や「やけんこそ」のように、後に続く言葉を強調する形でも使われます。「あなたが協力してくれたやけんこそ、成功したんよ(あなたが協力してくれたからこそ、成功したんだよ)」のように、感謝の気持ちを強調する際にも効果的です。このように、「やけん」は基本的な使い方以外にも、会話の状況に応じて多様な表情を見せる、非常に表現力豊かな言葉なのです。

「やけん」と似ている方言【じゃけん・だけん・やき】との違い

西日本の方言には、「やけん」と響きや意味が似ている言葉がいくつか存在します。代表的なものが「じゃけん」「だけん」「やき」です。これらは、使われる地域やニュアンスが微妙に異なります。ここでは、それぞれの言葉と「やけん」との違いを解説し、方言の多様性について理解を深めていきましょう。

「やけん」と「じゃけん」の違い

「やけん」と「じゃけん」は、ともに「~だから」という意味で使われる方言ですが、使用される地域が明確に分かれています。 「やけん」が主に九州地方や山口県で使われるのに対し、「じゃけん」は広島県や岡山県、島根県といった中国地方の東寄りの地域で広く使われます。

この二つの言葉は語源が異なると考えられています。「やけん」は「~やあるから」が変化したとされる一方、「じゃけん」は断定の助動詞「じゃ(~である)」に「けん(から)」が付いた形、つまり「~じゃあるから」が変化したものとされています。 そのため、響きも異なり、「じゃけん」の方がより断定的で力強い印象を与えることが多いです。映画などの影響もあり、「じゃけん」は広島弁の象徴的な言葉として全国的に知られています。山口県と広島県の県境などでは両者が混在する地域もありますが、基本的には地理的に棲み分けができていると言えるでしょう。

「やけん」と「だけん」の違い

「やけん」と「だけん」も、同じく「~だから」という意味で使われ、特によく似ている言葉です。この二つの言葉は、九州地方、特に熊本県や宮崎県、鹿児島県などで併用されたり、地域によってどちらかが優勢になったりします。

一般的に、「だけん」は「やけん」よりも少しはっきりとした、断定的なニュアンスを持つとされます。 断定の助動詞「だ」に「けん」が付いた形と捉えることができます。例えば、熊本県では「やけん」と「だけん」の両方が使われ、人によっては「理由を客観的に述べるときは『やけん』、自分の主張を強く言いたいときは『だけん』」というように無意識に使い分けている場合もあります。ただし、この区別は絶対的なものではなく、個人の癖や世代による違いも大きいです。福岡など北部九州では「やけん」が圧倒的に優勢ですが、南へ行くほど「だけん」の勢力が強まる傾向が見られます。

「やけん」と「やき」の違い

「やき」も「~だから」という理由を表す方言で、主に四国地方、特に高知県(土佐弁)や愛媛県、そして九州では大分県などで使われます。 「やけん」の「けん」が「き」に変化したものと考えられ、語源的には非常に近い関係にあります。「やけん」と意味上の大きな違いはありませんが、使われる地域が異なります。

高知県の土佐弁では「~やき」が非常に特徴的で、「雨が降りゆうき、傘持って行きや(雨が降っているから、傘を持っていきなさい)」のように使われます。大分県でも「やけん」と「やき」の両方が聞かれ、地域や世代によって使い分けられています。響きとしては、「やけん」に比べて「やき」の方が少し柔らかく、言い切りが短いぶん、テンポが良い印象を与えるかもしれません。この「やき」という言葉も、西日本の方言の豊かさを示す一例と言えます。

これらの方言の分布と境界線

これまで見てきたように、「やけん」「じゃけん」「だけん」「やき」は、西日本という大きな枠の中で、それぞれが中心となるエリアを持っています。

・「やけん」:九州北部(福岡、佐賀など)、山口県

・「じゃけん」:中国地方(広島、岡山など)

・「だけん」:九州中南部(熊本、宮崎、鹿児島など)

・「やき」:四国(高知、愛媛など)、大分県

これらの分布は、おおよその傾向であり、県境などの境界地域では複数の言葉が混在することがよくあります。例えば、山口と広島の県境では「やけん」と「じゃけん」が、大分と福岡の県境では「やけん」と「やき」が混じり合って使われることがあります。こうした方言の分布図(方言周圏論など)は、昔の人の移動や文化の中心地からの言葉の伝播の歴史を反映していると考えられており、言語学的に見ても非常に興味深いテーマです。言葉の境界線は、単なる地理的な線引きではなく、歴史や文化の交流の跡なのです。

まとめ:「やけん」の意味やどこの方言か理解して、コミュニケーションを楽しもう

この記事では、「やけん」という方言について、その意味や使われる地域、具体的な使い方、そして似た言葉との違いを詳しく解説してきました。「やけん」は主に「~だから」という理由を示す言葉で、九州の福岡県や山口県などを中心に西日本で広く使われていることが分かりました。

また、単なる理由説明だけでなく、文末で使うことで「~なんだよ」という念押しや強調のニュアンスを表す、表現力豊かな言葉であることも見てきました。 さらに、広島の「じゃけん」、熊本の「だけん」、高知の「やき」など、よく似た方言が存在し、それぞれに使われる地域や微妙なニュアンスの違いがあることも、方言の奥深さを示しています。

方言は、その土地の文化や歴史、人々の気質を映し出す鏡のようなものです。「やけん」という一つの言葉を知ることで、西日本の人々のコミュニケーションのあり方や、言葉の温かさに触れるきっかけになったのではないでしょうか。もし「やけん」を使う地域の人と話す機会があれば、ぜひその響きに耳を傾け、自分でも使ってみてください。きっと、より心の通ったコミュニケーションが楽しめるはずです。