「あの子、なんだかませてるわね」。子どもの成長ぶりに驚いた時、こんな言葉を見聞きしたことはありませんか?「ませる」という言葉は、多くの方が「年齢の割に大人びている」といった意味で使っていることでしょう。しかし、この「ませる」、実は全国を見渡すと、標準語の意味とは少し違った、あるいは全く異なる意味で使われている地域があることをご存知でしたか?

もしかしたら、あなたが普段何気なく使っている「ませる」も、他の地域の人にとっては意外な方言に聞こえるかもしれません。この記事では、「ませる」という言葉が持つ全国的な意味の広がりと、方言としてのユニークな側面に光を当て、その奥深い世界を分かりやすくご紹介します。

「ませる」は全国共通語?それとも方言?基本的な意味を探る

「ませる」という言葉は、日常生活で耳にすることがありますが、その正確な意味や、標準語なのか方言なのか、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、「ませる」の基本的な意味や使われ方について、辞書の定義や具体的な使用例を交えながら掘り下げていきます。

「ませる」の一般的な意味とは?

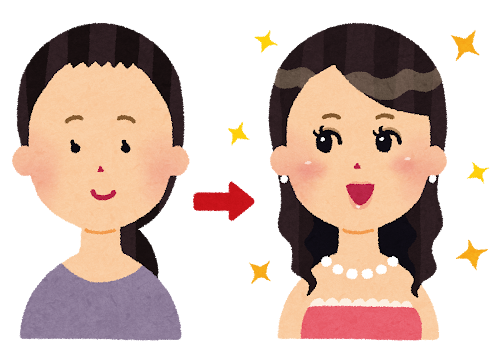

一般的に「ませる」とは、子どもが年齢の割に大人びた言動をすることを指します。 具体的には、大人のような言葉遣いをしたり、恋愛に興味を示したり、ファッションに気を使ったりする様子を表現する際に使われます。「ませている」「おませさん」といった形で使われることも多く、少しからかいながらも、その成長ぶりを微笑ましく見ているようなニュアンスが含まれることも少なくありません。

この意味での「ませる」は、全国的に広く通じる言葉です。 そのため、多くの人は「ませる」を標準語だと認識していることでしょう。しかし、この言葉には「生意気だ」という少しネガティブな意味合いで使われる場合もあり、文脈や言い方によって相手に与える印象が変わる、少しデリケートな側面も持っています。

辞書で見る「ませる」の定義

辞書で「ませる」を引いてみると、「年齢の割に大人びる。早熟だ。」といった意味が記されています。 例えば、「子供のくせにませた口をきく」といった用例が挙げられています。 この定義からも分かるように、やはり中心的な意味は「年齢不相応に成熟している」という点にあります。

語源については諸説ありますが、はっきりとした定説はないようです。古くから使われている言葉の一つで、時代と共に少しずつニュアンスを変えながら現代に受け継がれてきました。辞書的な定義は一つですが、この後見ていくように、地域によってはこの基本的な意味から派生した、あるいは全く異なる意味を持つ「方言」としての「ませる」が存在するのが興味深い点です。

「ませる」はどんな時に使われる?具体的な使用例

では、具体的にどのような場面で「ませる」は使われるのでしょうか。一番分かりやすいのは、子どもの言動に対してです。

・例1:「小学生の姪っ子が、将来の夢はバリキャリになることだって。ませてるわよねぇ。」

この例では、小学生が大人びた将来設計を語る様子を「ませてる」と表現しており、感心と微笑ましさが入り混じったニュアンスが感じられます。

・例2:「あそこの息子さん、まだ中学生なのに彼女とデートだなんて、ませてるわね。」

ここでは、思春期の少年が恋愛に関心を持つ様子を指して使われています。少しからかうような響きもありますが、これも成長の一過程として捉えていることが多いでしょう。

・例3:「新入社員なのに、やけに落ち着いていて、ませた奴だ。」

このように、子どもだけでなく、年下の若者に対して使われることもあります。この場合は、「大人びていてしっかりしている」というポジティブな評価と、「若者らしくない、少し生意気だ」というネガティブな評価の両方の可能性があります。

このように、「ませる」は使われる状況や相手との関係性によって、そのニュアンスが微妙に変化する、非常に人間味あふれる言葉なのです。

全国各地の「ませる」事情!方言としての多様な意味

「ませる」という言葉は、「大人びている」という意味で全国的に通じますが、実は一部の地域では全く異なる意味を持つ方言として使われています。ここでは、地域ごとに「ませる」がどのような意味で使われているのか、その多様なバリエーションを見ていきましょう。特に北海道では、標準語とは大きく異なるユニークな使われ方が存在します。

北海道地方の「ませる」

北海道で「ませる」と言うと、「仲間に入れる」「混ぜる」という意味で使われることがあります。 例えば、子どもたちが遊んでいる輪の中に後から来た子が「ませてー!」と言う場面があります。これは標準語に直すと「仲間に入れてー!」という意味になります。

この使い方は、標準語の「混ぜる」が変化したものと考えられます。例えば、「かくれんぼにまぜて」と言うように、遊びの輪に加わることを「混ぜる」と表現することは全国的にも理解できますが、北海道では特に「ませる」という言い方が定着しているようです。 また、単に物を混ぜ合わせるという意味で「ませる」が使われることもあります。標準語の「大人びる」という意味を知っている道民ももちろん多いですが、文脈によっては全く違う意味で使われるため、道外の人が聞くと少し混乱してしまうかもしれません。

東北地方の「ませる」

東北地方では、基本的には標準語と同じく「大人びている」という意味で「ませる」が使われることがほとんどです。 しかし、東北地方は地域ごとに特色ある方言が多く存在するため、「ませる」の類義語として独自の表現が見られます。

例えば、青森県では「からくしゃぐだ」という言葉があり、これは「ませている」という意味合いもありますが、「一人前だ」という褒め言葉のニュアンスが強いのが特徴です。 また、生意気という意味合いを強く表現したい場合には、別の言葉が使われることもあります。このように、標準語の「ませる」が持つ複数のニュアンスを、それぞれ異なる方言で表現し分けている地域もあるのが東北地方の言葉の面白さです。

関東・甲信越地方の「ませる」

関東地方や甲信越地方では、「ませる」は主に標準語の意味である「大人びている」という文脈で使われます。 他の地域のように、全く異なる意味を持つ方言としての用法は、現在のところあまり確認されていません。

ただし、山梨県では「陳る(ひねる)」という言葉があり、これが「ませる」と似た意味合いで使われることがあります。 「ひねる」には「年をとる」「古くなる」といった意味があり、子どもが大人びた様子を指して使われることがあります。これは、子どもが少し老成したような、達観したような態度をとる様子を表現する際にしっくりくる言葉かもしれません。「ませる」が持つニュアンスの中でも、特に「子どもらしくない」という側面に焦点が当たった表現と言えるでしょう。

関西(近畿)地方の「ませる」

関西地方においても、「ませる」は全国的に通じる「大人びている」という意味で使われるのが一般的です。 関西弁特有のイントネーションで「ませてるなぁ」と言うことはあっても、言葉の意味自体が標準語と大きく異なることはないようです。

関西には「こまっしゃくれる」という言葉があり、これが「ませていて生意気だ」というニュアンスを表現する際によく使われます。 「ませる」が単に大人びている様子を指すのに対し、「こまっしゃくれる」は、そこに「小生意気」「利口ぶっている」といった少しネガティブな評価が加わるのが特徴です。聞き分けが難しいかもしれませんが、状況に応じてこれらの言葉を使い分けることで、より細やかな感情を表現しているのが関西地方の言語文化の豊かさと言えるでしょう。

中国・四国地方の「ませる」

中国・四国地方でも、「ませる」は「大人びている」という意味で広く理解されています。 方言としての特殊な用法はあまり報告されておらず、全国的な意味合いで使われることがほとんどです。

ただし、地域によっては「ませている」状態を表す別のユニークな方言が存在する可能性があります。例えば、徳島県の阿波踊りの連(グループ)の名前には「天水連」というものがあります。この「天水」とは、「少しおめでたくて、調子がよく、一つのことに熱中しやすい人」を意味する方言だそうです。 これは直接「ませる」を意味するわけではありませんが、ある種の人間性を的確に表現する方言の一例として興味深いものです。このように、標準語の「ませる」では表現しきれない細かなニュアンスを、各地域が持つ固有の言葉で補っているのかもしれません。

九州・沖縄地方の「ませる」

九州や沖縄でも、「ませる」という言葉は標準語と同じく「大人びている」という意味で使われています。 九州男児や沖縄の「ウチナータイム」など、独自の文化が色濃い地域ですが、「ませる」という言葉に関しては、全国共通の意味合いが強いようです。

九州地方には「しょうたれ」や「ひょうきん」といった言葉が地域によって使われ、これが「生意気」や「ませている」といった意味合いを含むことがあります。これらの言葉は、単に大人びているだけでなく、少しお調子者であったり、人を食ったような態度であったりするニュアンスも含まれることがあり、地域ごとの人間性の捉え方が反映されていて面白いです。沖縄の「ウチナーグチ(沖縄方言)」は、日本語とは別の言語体系に属するとも言われ、非常に独特ですが、「ませる」に直接対応する言葉として広く使われているものは、現在のところあまり知られていません。

「ませる」の語源と歴史的背景を全国的に探る

私たちが何気なく使っている「ませる」という言葉。その起源はどこにあるのでしょうか。言葉の歴史を紐解くことで、本来の意味や、どのようにして全国に広まっていったのかが見えてきます。ここでは、「ませる」の語源や歴史的な変遷について探っていきます。

「ませる」はいつから使われている言葉?

「ませる」という言葉が、具体的にいつ頃から使われ始めたのかを特定するのは非常に難しいですが、古くから存在していた言葉であると考えられています。江戸時代の文学作品などにも、子どもが大人びた様子を表現する記述は見られますが、現代と同じ「ませる」という形で使われていたかどうかは、さらなる研究が必要です。

言葉というものは、時代と共に形や意味を少しずつ変えていくものです。「ませる」も、元々は別の形や意味で使われていたものが、長い年月をかけて現在の「大人びる」という意味に定着していった可能性があります。特に、全国的に教育が普及し、標準語という概念が広まる中で、東京の言葉(山の手言葉)であった「ませる」が、共通語として各地に広まっていったと推測されます。

語源から見える本来の意味

「ませる」の語源については、はっきりとした定説はありませんが、いくつかの説が考えられます。一つは、動詞の「増す(ます)」に関連するという説です。年齢以上に知識や分別が「増している」状態を指して、「ませる」という言葉が生まれたのではないかという考え方です。この説は、言葉の意味合いとも合致しており、有力な候補の一つと言えるでしょう。

また、別の可能性として、「間(ま)」という言葉が関係しているという説も考えられます。子どもと大人の「間」にいるような、どちらともつかない状態を指す言葉から派生したのではないか、という推測です。いずれにせよ、語源をたどることは、その言葉が持つ核心的なイメージを理解する助けになります。「ませる」という言葉には、本来、何かが付加されたり、境界線上にあったりするようなニュアンスが含まれているのかもしれません。

言葉の変遷と全国への広がり

元々、一部の地域や特定の階層で使われていた言葉が、時代を経て全国に広まることは珍しくありません。「ませる」も、そのようにして広まった言葉の一つと考えられます。特に明治以降、標準語の制定と普及が進む中で、東京の言葉がラジオやテレビといったメディアを通じて全国に伝えられました。

その過程で、「ませる」という言葉も「大人びている」という意味の共通語として定着していったのでしょう。 その一方で、北海道のように「仲間に入れる」という意味で使われる地域も存在します。 これは、標準語が広まる以前から、その地域で独自の意味で「ませる(混ぜる)」という言葉が使われており、それが方言として残った結果と考えられます。言葉の広がり方は一様ではなく、全国共通語として浸透する側面と、地域固有の方言として根付く側面の両方があることを、「ませる」という一つの言葉が示してくれているのです。

「ませる」と似た言葉、全国の方言での言い換え表現

「ませる」には「大人びる」という意味がありますが、似たような状況を表現する言葉は他にもたくさんあります。また、全国各地の方言に目を向ければ、さらに豊かな表現が見つかります。ここでは、「ませる」と似た言葉や、各地域での言い換え表現についてご紹介します。

「おませ」や「ませている」との違い

「ませる」は動詞ですが、日常会話では「あの子はおませさんだね」や「最近、ませている」といった形で使われることも多いです。これらは基本的に同じ意味合い、つまり「年齢の割に大人びている」ことを指しています。

「おませ」は、「ませる」に接頭語の「お」がついて名詞化したもので、より親しみを込めた、あるいは少し微笑ましく見るニュアンスが強まります。女の子に対して使われることが多いかもしれません。「ませている」は、「ませる」という動詞が現在進行形になった形で、一時的な状態というよりは、その子の性格や特徴として「大人びた性質を持っている」ことを示します。「うちの子、最近ませてきて…」のように、変化の過程を表現するのにも使われます。意味の核心は同じですが、こうした微妙な使い分けによって、話し手の感情やニュアンスが表現されています。

各地の方言に見る「ませる」の類義語

「ませる」が持つ「大人びていて、少し生意気」というニュアンスは、全国の方言で様々な言葉で表現されています。これらの言葉は、単なる言い換えではなく、その土地ならではの価値観や人間観察が反映されていて非常に興味深いです。

例えば、関西地方でよく使われる「こまっしゃくれる」は、「ませていて小生意気だ」というニュアンスを的確に表す言葉です。 青森の「からくしゃぐだ」は、「ませている」ことを「一人前だ」と肯定的に捉える褒め言葉としての側面が強いのが特徴です。 また、山梨の「ひねる」は、「ませている」様子を「年をとっている、古風だ」という視点から表現したユニークな言葉です。 このように、各地の類義語を知ることで、「ませる」という一つの概念がいかに多様に捉えられているかが分かり、言葉の奥深さを感じることができます。

シチュエーション別の使い分け

「ませる」やその類義語は、状況に応じて巧みに使い分けられています。例えば、自分の子どもや孫の成長を微笑ましく語る時は、愛情を込めて「おませさんになってきたわ」と言うかもしれません。一方、他人の子どもが少し生意気な口答えをした時には、少し呆れたように「あの子はませてるわね」と言うこともあるでしょう。

さらに、方言の世界ではこの使い分けがより顕著になります。例えば、本当に感心して「大人びていて立派だ」と伝えたい時には、青森の「からくしゃぐだ」のような褒め言葉がぴったりです。 逆にもし、子どもの小賢しい態度を少し批判的に表現したいのであれば、関西の「こまっしゃくれた子やな」という表現が使われるかもしれません。このように、言葉を選ぶことで、単なる事実の描写だけでなく、話し手の感情や評価といった細やかなニュアンスまで相手に伝えることができるのです。

まとめ:「ませる」は全国で通じる?方言の面白さを再発見

この記事では、「ませる」という言葉をキーワードに、その全国的な意味と方言としての多様性について掘り下げてきました。「ませる」は、「年齢の割に大人びている」という意味で全国的に通じる標準語です。 しかし、北海道では「仲間に入れる、混ぜる」という全く異なる意味の方言として使われているなど、地域による意外な違いがあることも分かりました。

また、「こまっしゃくれる」(関西)や「からくしゃぐだ」(青森)のように、「ませる」と似た意味を持つユニークな方言が全国各地に存在し、それぞれが微妙なニュアンスの違いを表現していることも見てきました。

普段何気なく使っている言葉一つにも、歴史的な変遷や地域ごとの文化が反映されています。「ませる」という言葉をめぐる旅を通して、日本語の奥深さや、全国の方言が持つ魅力と面白さを再発見していただけたのではないでしょうか。