福井弁、と聞いて皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。「はよしね(早くしなさい)」という言葉のインパクトが強く、少し怖い印象があるかもしれません。 しかし、実際には「ほやほや(そうそう)」のような柔らかい相槌や、「つるつるいっぱい(なみなみと注がれている様子)」といった可愛らしい表現もたくさんあるのが福井方言の魅力です。

この記事では、そんな奥深い福井弁の世界を、豊富な一覧と共にやさしく解説します。福井県は、実は地域によって言葉が大きく異なるという特徴も持っています。 この記事を読めば、福井方言の基本的な特徴から、嶺北と嶺南の地域差、日常会話で使える具体的なフレーズまで、幅広く理解を深めることができるでしょう。あなたも福井弁の魅力に触れてみませんか?

まずは知りたい!代表的な福井弁一覧

福井県で日常的に使われる方言には、ユニークで温かみのある言葉がたくさんあります。県外の人が聞くと少し驚くようなフレーズから、思わず「かわいい」と言いたくなるような表現まで様々です。まずは、代表的な福井弁をカテゴリー別に一覧でご紹介します。これらの言葉を知ることで、福井県民とのコミュニケーションがより一層楽しくなるはずです。福井への旅行や、福井出身の友人との会話の際に、ぜひ使ってみてください。

日常でよく使う挨拶・返事の福井弁

福井の日常会話では、標準語とは少し違った挨拶や返事が交わされます。これらを覚えておくと、地元の人々との距離がぐっと縮まるでしょう。

・ほやほや、ほやの~:標準語の「そうそう」「そうだね」にあたる相槌の言葉です。 会話の中で同意を示す際によく使われ、「ほやほや」と重ねて言うことも多いのが特徴です。 例えば、「昨日のドラマ、面白かったの~」「ほやほや、めっちゃ感動したわ~」というように使います。柔らかな響きが、会話の雰囲気を和ませてくれます。

・かたいけの?:これは「元気だった?」と相手の様子を尋ねる挨拶です。 「かたい」が「元気」を意味する福井弁で、久しぶりに会った友人や知人に対して「最近どう?元気にしてる?」というニュアンスで使われます。福井県民の温かい人情が感じられる挨拶の一つと言えるでしょう。

・だんね:標準語の「いいですよ」「かまいません」という意味で使われる言葉です。 例えば、何かを頼まれた時に「だんね、やっとくわ(いいよ、やっておくよ)」と返事をしたり、謝られた時に「だんね(大丈夫だよ)」と相手を気遣ったりする際に用います。許可や肯定、気遣いなど、幅広い場面で活躍する便利な福井弁です。

感情を豊かに表現する福井弁

福井弁には、喜びや驚き、困惑といった感情を豊かに表現する言葉が数多く存在します。これらの表現を知ることで、言葉の裏にある細やかな感情の機微をより深く理解できるようになります。

・けなるい:「うらやましい」という意味で使われる福井弁です。 例えば、友人が新しいバッグを持っているのを見て「そのバッグ、ええの~。けなるいわ~」と言ったりします。単に「うらやましい」と言うよりも、少し羨望の気持ちがこもった、味わい深い表現です。

・てきない、てきねー:「体がだるい」「しんどい」といった、体調がすぐれない状態を表す言葉です。 風邪をひいた時や疲れている時に「今日はなんやてきねーわ」というように使います。この言葉を聞いたら、「大丈夫?」と声をかけてあげると、福井県民との心の距離が縮まるかもしれません。

・おとましい:「もったいない」という意味で使われる言葉で、特に嶺北地方でよく聞かれます。 まだ使えるものを捨てようとする時や、食べ物を残してしまった時に「そんなことしたら、おとましいの~」と使います。物を大切にする福井の県民性が表れた言葉と言えるでしょう。ただし、嶺南地方では「うるさい、わずらわしい」といった全く違う意味で使われることがあるので注意が必要です。

ちょっとユニークな名詞・動詞の福井弁

福井弁の中には、標準語にはないユニークな名詞や動詞が存在します。初めて聞くと意味を想像するのが難しいかもしれませんが、一度覚えると使ってみたくなるような面白い言葉ばかりです。

・ジャミジャミ:テレビのチャンネルが映らず、画面が砂嵐状態になることを指す言葉です。 「テレビがジャミジャミになった」のように使います。 今ではあまり見かけなくなった光景ですが、この言葉を知っていると、世代によっては懐かしい話で盛り上がるかもしれません。

・おちょきん:これは「正座」を意味する言葉です。 特に、子どもをしつける際などに「ちゃんとおちょきんしね(ちゃんと正座しなさい)」といった形で使われることが多いようです。 「貯金」と音が似ているため、県外の人が聞くと勘違いしてしまうかもしれませんね。

・かやす:標準語の「ひっくり返す」「倒す」にあたる動詞です。 例えば、コップの水をこぼしてしまった時に「コップをかやしてしまった」と言ったりします。力強い響きが特徴的な言葉で、日常のふとした失敗の場面などで使われます。

・ごんばこ:「ごみ箱」を意味する福井弁です。 ごみを捨てる際に、「これ、ごんばこにほかしといて(これ、ごみ箱に捨てておいて)」というように使います。「ほかす」も「捨てる」を意味する方言です。

知っていると便利な形容詞・副詞の福井弁

形容詞や副詞は、会話の表現をより豊かにしてくれます。福井弁にも、情景や状態を的確に、そして面白く表現する形容詞・副詞があります。

・つるつるいっぱい:コップなどに液体がなみなみと注がれ、表面張力でこぼれそうな状態を表す言葉です。 「お茶、つるつるいっぱいやでの~」のように使います。 音の響きが可愛らしく、情景が目に浮かぶような表現です。

・ちゅんちゅん:鳥の鳴き声のようですが、福井弁では「とても熱い」という意味になります。 熱いお茶や風呂のお湯に対して「このお茶、ちゅんちゅんやで気ぃつけね(このお茶、とても熱いから気をつけてね)」というように使います。

・おぞい、おぜー:「古い」「粗末な」という意味で、主に嶺北地方で使われる形容詞です。 例えば、古くなった服を見て「この服もおぞくなったの~」と言ったりします。一方で、嶺南東部では「恐ろしい」という意味で使われることもあり、地域による意味の違いがある言葉の一つです。

・こっぺくさい:「生意気な」という意味の形容詞です。 大人の口真似をする子供などに対して、「こっぺくさいこと言うようになったの~」と、少し呆れながらも成長を微笑ましく思うようなニュアンスで使われることがあります。

福井方言の基本的な特徴とは?

福井弁、すなわち福井方言は、その独特の響きや言い回しで知られていますが、いくつかの基本的な特徴があります。そのルーツは、かつて都であった京都の言葉にあると言われています。 京言葉が福井に伝わり、地域ごとに独自の発展を遂げた結果、現在の福井方言が形成されました。

そのため、関西弁に似た部分もありつつ、北陸地方特有の要素も併せ持っています。ここでは、福井方言を特徴づけるアクセントや語尾、そして言葉の背景にある歴史について解説していきます。これらの特徴を理解することで、福井弁の全体像がより明確になるでしょう。

アクセントは京阪式がベースだが無アクセントも

福井県の方言は、アクセントの面で非常に興味深い特徴を持っています。県全体としては京阪式アクセントが基盤となっていますが、地域によって大きな違いが見られます。

特に福井市や鯖江市などの嶺北地方の平野部は、全国的にも珍しい「無アクセント」地帯として知られています。 無アクセントとは、「箸」「橋」「端」のような同音異義語を、イントネーションの高低をつけずに全く同じように平坦に発音することを指します。 このため、福井弁の話者は標準語を話していても、この平坦なアクセントから出身地が分かってしまうことがあると言われています。

一方で、嶺南地方は京都に近いため、京阪式アクセントが主流です。 同じ県内でありながら、これほど多様なアクセントが混在しているのは、全国的に見ても珍しいとされています。 このアクセントの多様性が、福井方言の複雑さと面白さを生み出しているのです。

短縮形や疑問形の語尾が特徴的

福井方言の大きな特徴の一つに、会話の終わり、つまり語尾の使い方が挙げられます。福井弁の語尾は、全体的に伸ばしながら下がるような、うねるようなイントネーションになる傾向があります。 これが、福井弁特有のゆったりとした、柔らかい印象を与える要因の一つです。

具体的な語尾の例を見てみましょう。

・~の:「元気だの~」のように、語尾に「の」をつけることで、親しみを込めた柔らかなニュアンスになります。

・~け:「これ食べるけ?(これ食べるかい?)」のように、疑問を表す際に使われます。

・~やざ:「このソースカツ丼、美味しいんやざ!(このソースカツ丼、美味しいんだよ!)」というように、断定や主張を表す際に使われます。

・~さけ:「私がいるさけ、大丈夫や(私がいるから、大丈夫だよ)」のように、理由を表す「~だから」という意味で使われます。

・~しね:「はよしね(早くしなさい)」のように、命令を表す語尾です。 県外の人が聞くと「死ね」と聞こえてしまい驚かれることが多いですが、「~なさい」が変化したもので、強い命令というよりは日常的な促しとして使われます。

これらの語尾を使いこなすことが、自然な福井弁を話す上でのポイントとなります。

古い言葉が今も残る「古語の宝庫」

福井方言には、かつて日本の中心であった京都で使われていた古い言葉や、さらに昔の古語が今もなお残っているという特徴があります。これは、福井が地理的に都に近く、文化的な影響を強く受けながらも、山々に囲まれた地形などが影響し、独自の言語文化が保存されてきたためと考えられます。

例えば、「米を研ぐ」ことを「米をかす」と言います。この「かす」は、調理を意味する古語の「かしぐ」に由来すると言われています。 また、「幼稚だ」「幼い」を意味する「おぼこい」という言葉も、古語にそのルーツを見つけることができます。

このように、日常会話の中に古語の響きが残っている点は、福井方言の大きな魅力の一つです。福井弁に触れることは、まるで言葉のタイムスリップをするような、日本の言語の歴史を感じる体験とも言えるでしょう。しかし近年では、若者の間では共通語化が進み、こうした古い言葉の使用は減る傾向にあるようです。

地域でこんなに違う!嶺北・嶺南の福井方言

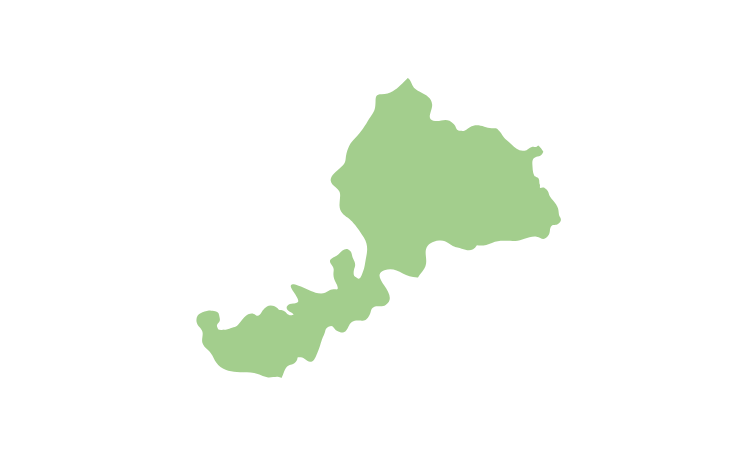

福井県は、中央部にある木ノ芽峠(きのめとうげ)を境にして、北側の「嶺北(れいほく)」地方と南側の「嶺南(れいなん)」地方に大きく分けられます。 この二つの地域は、単に地理的な区分であるだけでなく、文化や歴史、そして言葉においても顕著な違いが見られます。

福井県の方言と一括りに言っても、嶺北で話されるいわゆる「福井弁」と、嶺南で話される「嶺南方言」は、アクセントや語彙が大きく異なり、同じ県民同士でも話が通じないことがあるほどです。 なぜこれほどの違いが生まれたのでしょうか。ここでは、嶺北と嶺南、それぞれの福井方言の特徴と、その背景にある理由について掘り下げていきます。

嶺北地方の福井方言の特徴

嶺北地方は、福井市、坂井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市などを含む、県の北部エリアです。 ここで話される言葉が、一般的に「福井弁」として知られているもので、北陸方言の一種に分類されます。

最大の特徴は、前述した「無アクセント」です。 言葉に抑揚をつけず平坦に話すため、県外の人からは「訛っている」と指摘されやすい一方で、その独特の響きが「かわいい」と感じられることもあります。 また、語尾が「~の」「~け」となったり、文末がうねるように伸びたりするのも嶺北地方の方言によく見られる特徴です。

語彙の面では、「はよしね(早くしなさい)」、「おぞい(古い、粗末な)」、「てきない(しんどい)」、「つるつるいっぱい(なみなみ)」といった、福井弁を代表するような言葉が使われます。 相槌で多用される「ほやほや(そうそう)」も、嶺北地方で頻繁に聞かれる言葉です。 これらの言葉は、どこか温かみがあり、地域の人々の生活に深く根付いています。

嶺南地方の福井方言の特徴

嶺南地方は、敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町などを含む、県の南部エリアです。 この地域の方言は「嶺南方言」または「若狭弁」と呼ばれ、嶺北の福井弁とは異なり、近畿方言(関西弁)の一種に分類されます。

その理由は、地理的な近さにあります。嶺南地方は京都府や滋賀県と隣接しており、古くから文化や経済の交流が盛んでした。 特に、京都と日本海を結ぶ「鯖街道」などを通じて、京言葉の影響を強く受けたのです。 俳人の高浜虚子が「萩やさし敦賀言葉は京に似て」と詠んだほど、その言葉は京都の響きに近いとされています。

そのため、アクセントは嶺北の無アクセントとは対照的に、関西弁と同様の京阪式アクセントが基本です。 動詞の否定形に「~へん」や「~しぇん」を使ったり、進行形に「~とる」を使ったりする点も、近畿方言との共通点です。 同じ福井県内でも、嶺北の人が嶺南に行くと、まるで関西に来たかのような言葉の違いに驚くことがあります。

なぜ地域によって言葉が違うのか?

同じ福井県内で、なぜ嶺北と嶺南でこれほどまでに言葉が違うのでしょうか。その最も大きな理由は、二つの地域を隔てる「木ノ芽峠」の存在にあります。

かつて、この険しい峠は人々の往来を妨げる大きな障害となっていました。 福井の方言のルーツは京の都の言葉にありますが、言葉が伝わるルートが異なったことが、方言の差を生んだと考えられています。 嶺南地方は、比較的交通の便が良かった京都や近江(滋賀県)との直接的な交流を通じて、近畿地方の言葉の影響を色濃く受けました。

一方、嶺北地方は、嶺南を経由したり、また別のルートで伝わったりする過程で、独自の言葉の変化を遂げました。木ノ芽峠によって交流が制限されたことで、それぞれの地域で独立した言語文化が育まれ、現在の嶺北(北陸方言系)と嶺南(近畿方言系)という明確な方言の境界線が生まれたのです。 このように、福井県内の言葉の違いは、地理的な要因と歴史的な人々の交流のあり方が深く関係しています。

シーン別で学ぶ!福井弁の使い方と会話例

福井弁の単語や特徴を学んだところで、次は実際にどのような場面で使われるのかを見ていきましょう。方言は、日常の何気ない会話の中で使われることで、より生き生きとしたものになります。ここでは、「友達との気軽な会話」「お店でのやり取り」「家族との温かい会話」という3つのシーンを想定し、具体的な会話例を挙げながら福井弁の使い方をやさしく解説します。これらの例文を参考にすることで、福井弁が持つ独特のリズムや温かさを、より深く感じ取ることができるでしょう。

友達との気軽な会話で使う福井弁

気の置けない友達同士の会話では、福井弁がもっとも自然に飛び交います。標準語とは少し違う、リラックスした雰囲気が魅力です。

A:「のぉのぉ、きんののドラマ見たけ?(ねぇねぇ、昨日のドラマ見た?)」

B:「見た見た!ひってもんに感動したわ~。(見た見た!すごく感動したよ~)」

A:「ほやろ~?主役の俳優さん、かっこよかったのぉ。」

B:「ほやほや。最後の手紙のシーン、泣きそうになったわ。明日、目が腫れてたらどうしよ。」

A:「大丈夫やざ。もし腫れてても、誰も気にせんて。」

B:「そっか~。ほやけど、ちょっと心配やわ。」

A:「だんね、だんね。それより、今日のお昼どこ行く?お腹すいたわ。」

B:「うーん、駅前の新しいカフェ、行ってみるけ?パスタが美味しいらしいざ。」

【解説】

呼びかけの「のぉのぉ」や、強調の「ひってもんに」、相槌の「ほやほや」など、友達同士ならではのくだけた表現が使われています。 心配する友達を「だんね(大丈夫だよ)」と励ます様子からは、福井弁の持つ温かさが伝わってきます。 理由を述べる「~さけ」や、同意を求める「~やろ?」といった語尾も、会話をスムーズに進める役割を果たしています。

お店でのやり取りで使える福井弁

旅行先などで地元のお店に入った際、店員さんとの会話で方言が聞けると、旅の気分が一層盛り上がります。福井のお店では、こんなやり取りが聞かれるかもしれません。

客:「すいません、このお土産、一番人気はどれですか?」

店員:「いらっしゃいませ。ほしたら、この羽二重餅がよう出ますの~。福井のお土産の定番やざ。」

客:「へぇ、美味しそうですね。じゃあ、これを3つください。」

店員:「まいどあり~。3つでちょっきり1,500円になります。」

客:「はい、2,000円でお願いします。」

店員:「ほんなら、500円のお返しやの。このお菓子、ちびてぇうちが美味しいで、はよしねま。」

客:「ちびてぇ?ああ、冷たいってことですか。」

店員:「ほやほや。冷やして食べると、もっと美味しいんやて。」

【解説】

「ちょっきり(ちょうど)」や「ちびてぇ(冷たい)」といった、特徴的な福井弁が登場します。 店員さんの「~やざ」「~やの」といった柔らかな語尾は、丁寧さの中にも親しみを感じさせます。 「はよしねま(早くしてくださいね)」は、一見すると命令形ですが、この場合は「(美味しいうちに)早く食べてくださいね」という、相手を思った親切なアドバイスのニュアンスで使われています。 このように、言葉の背景にある意図を汲み取ることが、方言理解の面白いところです。

家族との温かい会話で使う福井弁

家族間では、よりリラックスした、素の福井弁が使われます。世代を超えて使われる言葉もあり、家庭ならではの温かい雰囲気が生まれます。

母:「おかえり~。今日は寒かったの~。はよストーブにあたりねま。」

子:「ただいまー。ひっで寒かった!手がかじかんでしもたわ。」

母:「ほれ、ココア入れたるで飲みね。ちゅんちゅんやで気ぃつけねま。」

子:「ありがとう。あ、見て見て、このセーター、裏返しに着てきしつんた!」

母:「あら~、うらかしまやないの。こっぺくさい格好で一日おったんけ。」

子:「学校で友達に言われるまで気づかんかったわ。おとましい…。」

母:「だんね、だんね。誰も見とらんて。それより、ちゃんとおちょきんして、宿題しねや。」

【解説】

子供を気遣う母親の言葉には、「はよ~しねま(早く~しなさいね)」や「飲みね(飲みなさい)」といった、愛情のこもった促しの表現が多く見られます。 「ちゅんちゅん(熱々)」や「うらかしま(裏返し)」、「こっぺくさい(生意気な)」といった、ユニークで覚えやすい福井弁も会話を彩ります。 失敗してしまったことを「~しつんた(~してしまった)」と表現するのも特徴的です。 「おちょきん(正座)」のような、しつけの場面で使われる言葉も、家族の日常を垣間見せてくれます。

福井方言に関する豆知識

福井弁はその独特の響きと表現で、多くの人々を魅了してきました。単にコミュニケーションの道具としてだけでなく、文化的な側面からも興味深いトピックがたくさんあります。ここでは、福井方言がなぜ「かわいい」と言われるのか、メディアでどのように描かれてきたのか、そしてもっと深く学びたい人のための方法など、福井弁にまつわる様々な豆知識をご紹介します。これらの知識を通じて、福井方言の新たな一面を発見し、その魅力をもっと深く味わってみましょう。

福井弁が「かわいい」と言われる理由

一昔前まで、福井弁をはじめとする方言は、標準語と違うことからコンプレックスの原因になることもありました。 しかし、近年ではその風潮も変わり、福井弁は「かわいい」と評価されることが増えています。

その理由の一つとして、言葉の響きの柔らかさが挙げられます。 例えば、「ほやほや」「のぉのぉ」といった言葉の音や、「~の」で終わる優しい語尾は、聞く人に穏やかで親しみやすい印象を与えます。 また、「ちゅんちゅん(熱々)」や「つるつるいっぱい(なみなみ)」のように、擬音語や擬態語が豊富な点も、かわいらしさを感じる要因でしょう。 これらの表現は情景が目に浮かぶようで、会話を楽しく彩ります。

さらに、抑揚のない平坦なアクセントも、かえって素朴で飾らない魅力として捉えられています。 昔はコンプレックスの原因とされた特徴が、今では個性的で愛らしいチャームポイントとして肯定的に受け入れられているのです。 このような評価の変化は、方言が持つ価値が見直されている現代ならではの現象と言えるでしょう。

有名なアニメや映画で使われた福井弁

福井県が舞台となった映画やドラマ、アニメ作品が増えるにつれて、福井弁がメディアに登場する機会も多くなりました。 これにより、福井弁の知名度は全国的に高まっています。

代表的な作品としては、競技かるたを題材にした人気漫画・アニメ・映画の「ちはやふる」が挙げられます。登場人物の一人、綿谷新が福井弁を話すキャラクターとして描かれており、作中では「~やざ」「~しねま」といった福井弁のフレーズが随所に登場します。

また、福井県の高校チアダンス部が全米制覇を成し遂げた実話を基にした映画「チア☆ダン」でも、登場人物たちの会話で生き生きとした福井弁が使われました。 これらの作品を通じて、全国の多くの人が福井弁の実際の響きや使い方に触れることになりました。

ただし、俳優が方言を話す際には、ネイティブとは少し違うイントネーションになることもあります。特に福井弁特有の「揺れるイントネーション」を完全に再現するのは非常に難しいと言われており、それがかえって福井県民の間で話題になることもあるようです。

福井弁を学ぶのにおすすめの方法

福井弁に興味を持ち、もっと深く学んでみたいと思った方には、いくつかの方法があります。

まず、最も手軽なのは、インターネット上のリソースを活用することです。福井県の自治体や観光協会のウェブサイトには、福井弁を紹介するページが設けられていることがあります。 中には、方言の音声を聞けるサイトもあり、実際のイントネーションを確認するのに役立ちます。 また、個人が運営するブログや動画サイトでも、ネイティブの福井弁話者が解説するコンテンツを見つけることができます。

次に、実際に福井県を訪れてみることです。現地の人々が話す「生きた」福井弁に触れることは、何よりの学習になります。 観光地の商店や飲食店、地元の人が集まる市場などで、耳を澄ましてみてください。勇気を出して、覚えたての福井弁で話しかけてみるのも良い経験になるでしょう。地元の人々は、きっと温かく応えてくれるはずです。

さらに、前述した福井が舞台の映画やアニメを観るのも一つの方法です。 登場人物のセリフを真似てみることで、楽しく福井弁のフレーズを覚えることができます。楽しみながら学ぶことが、方言習得の近道と言えるかもしれません。

福井弁・福井方言一覧から見えるその奥深い魅力

この記事では、福井弁一覧と題して、福井方言の様々な側面を掘り下げてきました。代表的な単語やフレーズの一覧から、その基本的な特徴、嶺北と嶺南という大きな地域差、そして日常会話での具体的な使われ方まで、多角的にご紹介しました。

「はよしね」のようなインパクトのある言葉から、「ほやほや」といった柔らかな相槌、「つるつるいっぱい」のような愛らしい表現まで、福井弁は非常に多彩な表情を持っています。 その背景には、京言葉をルーツとする歴史や、木ノ芽峠に隔てられた地理的要因が深く関わっており、無アクセントの嶺北弁と京阪式アクセントの嶺南弁という、一つの県とは思えないほどの言葉の違いを生み出しています。

かつてはコンプレックスの原因ともなった福井方言ですが、今ではその独特の響きや温かみが「かわいい」と評価され、地域の魅力的な文化として見直されています。 この記事を通じて福井弁一覧に触れたことで、単なる言葉のリストではなく、その裏にある人々の暮らしや文化、歴史の奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。福井を訪れる機会があれば、ぜひ耳を澄まし、温かくユニークな福井方言の世界を肌で感じてみてください。