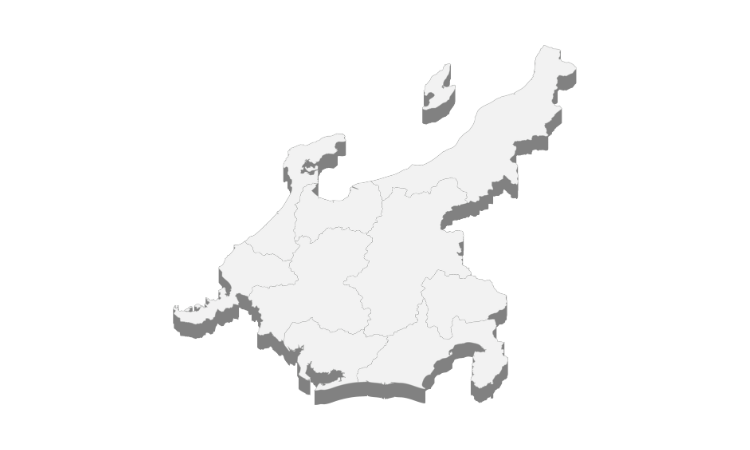

日本のほぼ中央に位置する中部地方。その地理的な特徴から、文化や言葉も東と西の影響が混じり合って、非常に多様性に富んでいます。もちろん、方言も例外ではありません。ひとくちに「中部地方の方言」と言っても、日本海側の北陸地方、内陸部の中央高地、太平洋側の東海地方では、言葉の響きや言い回しが大きく異なります。

この記事では、そんな奥深い中部地方の方言について、エリアごとの特徴や具体的なフレーズ、さらには思わず使ってみたくなる可愛い・面白い表現まで、たっぷりとご紹介します。あなたもこの記事を読めば、中部地方の方言の魅力に気づき、旅行や人との交流がもっと楽しくなるはずです。

中部地方の方言の大きな特徴とは?

日本の真ん中に位置する中部地方は、方言の世界でも非常に興味深いエリアです。東日本と西日本の言葉の特徴がここで交差し、複雑で豊かな方言文化を形成しています。まずは、そんな中部地方の方言が持つ全体的な特徴について見ていきましょう。

東西の方言がぶつかる境界線

日本語の方言は、大きく「東日本方言」と「西日本方言」に分けられますが、その境界線は中部地方を縦断するように走っています。 具体的には、新潟県の親不知(おやしらず)から静岡県の浜名湖あたりを結ぶラインが、古くからの東西方言の境界とされてきました。

このため、中部地方内でも、例えば新潟県は東日本方言の特徴が強く、愛知県や岐阜県は西日本方言の特徴を多く持っています。 しかし、単純にスパッと分かれているわけではなく、県境や地域ごとに言葉が少しずつ変化していくグラデーションのようになっているのが、この地方の方言の面白いところです。まさに、言葉の交差点と言えるでしょう。

アクセントの多様性

方言の印象を大きく左右するのがアクセントです。中部地方は、このアクセントも非常に多様です。大部分の地域は、標準語と同じ「東京式アクセント」に分類されますが、その中でも微妙な違いがあります。

例えば、愛知県の名古屋弁は東京式アクセントですが、独特のイントネーションがあり、他の地域とは違った印象を与えます。 また、新潟県の佐渡島では関西地方に近い「京阪式アクセント」が使われていたり、山梨県の奈良田のような山間部では、周囲とは異なる特殊なアクセントが残っていたりと、小さなエリアの中でも多様なアクセントが存在するのが特徴です。

地域による文法の違い

文法にも東西の違いがはっきりと現れます。例えば、動詞の否定形を作る際に、東日本では「~ない」を使うのに対し、西日本では「~ん」を使う傾向があります。中部地方では、この境界線が静岡県の大井川付近にあるとされています。

また、「~している」という進行形を表す言い方も、静岡県の浜名湖あたりを境に、東では「~てる」、西では「~とる」が使われるなど、エリアによって違いが見られます。 さらに、理由を表す接続助詞「~から」にあたる言葉も、「~で」(長野県中南部)、「~もんで」(長野県)、「~さかい」(北陸地方の一部)など、地域ごとに様々な表現があり、方言の豊かさを感じさせます。

【北陸エリア】中部地方の方言

日本海に面した北陸エリア(新潟県、富山県、石川県、福井県)の方言は、西日本の影響を受けつつも、独自の発展を遂げた言葉が多く見られます。雪深い気候や地域性が育んだ、温かみのある表現が特徴です。

新潟県の方言(長岡弁、新潟弁など)

南北に長い新潟県では、地域によって方言が大きく異なります。 全県的に使われる言葉もありますが、上越・中越・下越・佐渡の4つのエリアでそれぞれ特徴があります。 例えば、「どうですか?」という意味の挨拶で使われる「なじらね?」は新潟県らしい表現として知られています。

また、暑い時は「あっちぇ」、冷たい時は「しゃっこい」と言い、これは多くの地域で使われる方言です。 中越地方の長岡弁では、相づちで「そいがー(そうなんだ)」がよく使われるのが特徴的です。 佐渡では関西弁に近いアクセントや言葉が見られるなど、同じ県内でも多様な方言が話されています。

富山県の方言(富山弁)

富山県の方言は「富山弁」または「越中方言」と呼ばれ、西日本方言の東の端に位置づけられています。 語尾に「~ちゃ」をつけたり、疑問文で「~け?」や「~が?」を使うのが特徴です。 例えば、「何してるの?」は「なんしとんが?」となりますが、文末のイントネーションが下がるため、知らない人が聞くと怒っているように聞こえるかもしれません。

代表的な方言には、新鮮で活きが良いことを意味する「きときと」があり、「きときとな魚」のように使われます。 また、「だるい、疲れた」を意味する「だやい」や、くすぐったいを「こちょがしい」と言うなど、ユニークな表現も豊富です。

石川県の方言(金沢弁、加賀弁、能登弁)

石川県の方言は、主に南部の「加賀弁」と北部の「能登弁」に分かれます。 特に金沢市周辺で話される「金沢弁」は、やわらかく丁寧な響きが特徴です。 相手に何かを勧めたり、優しく命令したりするときに使う「~まっし」は、金沢弁を代表する表現で、「食べてみまっし(食べてみてね)」のように使います。

挨拶では「ありがとう」の意味で「きのどくな(気の毒な)」と言ったり、感謝と謝罪の両方の意味で使われることもあります。 また、語尾に「~げん」や「~がん」がつくのも特徴で、「そうなんだ」を「そうなんげん」と言ったりします。

福井県の方言(福井弁、嶺南弁)

福井県は、北部の嶺北地方と南部の嶺南地方で方言が大きく異なります。嶺北地方の「福井弁」は北陸方言の特徴を持ちつつ、近畿方言の影響も受けています。一方、京都府に隣接する嶺南地方では、より関西弁に近い「嶺南弁」が話されます。

福井弁の有名なフレーズに「~の?」という疑問の語尾が変化した「~ん?」があります。「今日の晩ごはん、なん?(今日の晩ごはん、何?)」のように使います。また、「早くして」を「はよしねま(早くしなさいよ)」と言い、語尾の「~ま」が特徴的です。相づちとして使われる「ほやほや(そうそう)」は、柔らかい響きで親しみやすい方言です。

【中央高地エリア】中部地方の方言

山々に囲まれた中央高地エリア(山梨県、長野県、岐阜県)は、地域ごとの結びつきが強く、それぞれに個性的な方言が育まれました。内陸部ならではの素朴で味のある言葉が魅力です。

山梨県の方言(甲州弁)

山梨県で話される「甲州弁」は、県内を二分する山地を境に、西側の「国中弁」と東側の「郡内弁」に大きく分かれます。 甲府市などで使われる国中弁は、語尾に「~ずら」や「~け」がつくのが特徴で、「そうでしょ?」を「ほうずら?」と言ったりします。

一方、東京に近い郡内弁は「~だんべ」や「~べ」といった関東方言に近い特徴を持っています。 甲州弁で有名な言葉に「~しちょし(~しないでください)」や、急いでいる様子を表す「はんで」などがあります。 また、「速く走る」ことを「とぶ」と表現するのもユニークな点です。

長野県の方言(信州弁)

広大な面積を持つ長野県の「信州弁」も、北信・東信・中信・南信の4つの地域でそれぞれ特色があります。 全県的に使われる代表的な方言が「ずく」で、「根気」や「やる気」といった意味を持ち、「ずくを出す(やる気を出す)」のように使われます。

理由を表す接続助詞として「~に」が使われるのも長野県独特の表現です。 誘うときには「~するしない?(~しませんか?)」といった言い方をしたり、とても寒いことを「しみる」と表現したりします。 また、「疲れた、大変だ」という意味で「えらい」を使うこともあります。

岐阜県の方言(美濃弁、飛騨弁)

岐阜県の方言は、南部の「美濃弁」と北部の「飛騨弁」に大別されます。 特に美濃弁は、隣接する愛知県の名古屋弁と共通点が多く見られます。 語尾に「~やて」や「~やん」をつけたり、とても熱いことを「ちんちん」と表現したりするのが特徴です。

また、「疲れた、しんどい」という意味で「えらい」という言葉を使います。 動詞では、捨てることを「ほかる」、準備することを「まわしする」と言ったりします。 一方、山間部の飛騨弁は、古風な言葉遣いが残っているのが特徴です。

【東海エリア】中部地方の方言

太平洋に面した東海エリア(静岡県、愛知県)は、古くから東西の交通の要所として栄えたため、言葉も様々な影響を受けてきました。特に愛知県の名古屋弁は全国的にも有名です。

静岡県の方言(遠州弁、静岡弁、伊豆弁)

横に長い静岡県では、東部・中部・西部の三つの地域で方言が異なります。 西部地方の遠州弁では、語尾に「~だに」や「~だら」がつきます。 中部地方では「~さー」、東部の伊豆地方では「~だべ」などが使われ、地域による違いが顕著です。 全県的に使われる有名な方言に「しょんない(仕方がない)」があり、親しみを込めて使われる言葉です。 また、「~じゃんか」という表現も広く使われます。 他にも、標準語の「捨てる」を「うっちゃる」、「不潔だ・汚い」を「ぶしょったい」と言うなど、特徴的な語彙もたくさんあります。

愛知県の方言(名古屋弁、三河弁)

愛知県の方言は、西部の「名古屋弁(尾張弁)」と東部の「三河弁」に分けられます。 全国的に有名な名古屋弁は、語尾に「~みゃあ」や「~だがや」がつくのが特徴で、美味しいことを「うみゃあ」と言ったりします。 また、机などを運ぶことを「机をつる」、鉛筆が尖っている状態を「ときんときん」と表現するなど、学校生活に根差したユニークな方言も存在します。 一方、三河弁は名古屋弁とはアクセントが異なり、東京式に近いです。 語尾に「じゃん・だら・りん」が付くのが特徴で、「行こうよ」を「行こりん」のように言います。

思わず使いたくなる!中部地方の面白い・可愛い方言

これまで見てきたように、中部地方には多様で個性的な方言がたくさんあります。中には、響きが可愛かったり、意味がユニークで思わず笑ってしまったりするものも。ここでは、そんな中部地方の魅力的で面白い方言をいくつかピックアップしてご紹介します。

可愛い響きので使われることが多いこの表現は、親しみをこめた褒め言葉として使われます。 愛知県では、窓などが開けっ放しになっている状態を「あっぱっぱー」と言い、その語感がとても可愛らしいです。 また、愛知県の三河地方で使われる「~りん」という語尾は、「一緒に行こりん(一緒に行こうよ)」のように、誘いかける言葉を柔らかく、親しみやすい響きにします。

ちょっとユニークな面白い方言

意味を知らないと、何のことか全く分からない面白い方言も中部地方にはたくさんあります。富山県では「おごってやる」という意味で「はまってやる」や、地域によっては「だいてやる」と言うことがあります。 勘違いしてしまいそうな表現ですが、地元の人にとっては日常的な言葉です。また、愛知県では、学校で使う「昇降口」のことを「ダツリ」と言ったり、鶏肉を使ったすき焼きを「ひきずり」と呼んだりすることがあります。 これらは、その地域でしか通じない、まさにローカルな言葉と言えるでしょう。

意味を知ると驚く方言

一見すると標準語と同じ言葉でも、全く違う意味で使われていることがあります。長野県や岐阜県で使われる「えらい」は、「偉い人」という意味ではなく、「疲れた、しんどい」という意味で使われます。 また、山梨県や静岡県の一部では、「走る」ことを「とぶ」と言います。 静岡県西部では「頭のてっぺん」を「てんこちょ」と言い、可愛らしい響きですが、意味を知らなければ想像もつかない言葉です。 このように、言葉の背景を知ることで、方言の面白さはさらに深まります。

まとめ:中部地方の方言の奥深い魅力を再発見

この記事では、中部地方の多様な方言について、エリアごとの特徴や具体的なフレーズを紹介してきました。東日本と西日本の文化が交わるこの地域は、言葉においてもまさに「方言の交差点」であり、北陸、中央高地、東海と、それぞれのエリアで驚くほど異なる特徴を持っていることがお分かりいただけたかと思います。

新潟の「なじらね?」、長野の「ずく」、富山の「きときと」、山梨の「~ずら」、静岡の「しょんない」、愛知の「うみゃあ」など、それぞれの土地の暮らしや気質が色濃く反映された言葉は、どれも魅力的です。 単なる言葉の違いとしてだけでなく、その背景にある文化や歴史に思いを馳せることで、中部地方への理解がより一層深まるはずです。次に中部地方を訪れる際は、ぜひ耳を澄まして、その土地ならではの言葉の響きを楽しんでみてください。